「そもそもボディアンダーコーティングはいらないのでは?」

車検や点検の際に勧められても、本当に必要なのか疑問に思う方は少なくないでしょう。

車の下回りの錆止めは必要なのか?という根本的な問いから、ボディアンダーコートをしないとどうなる?といった具体的な不安まで、気になる点は多いはずです。

特に、オートバックスのアンダーコートの評判や料金、より本格的な専門店の作業内容、タイヤ館の料金体系など、どこに頼むべきか迷います。

また、スズキのアンダーコート料金のように、自分の車種ではいくらかかるのかも知りたいところです。

一方で、自分で施工する選択肢や、施工することのデメリット、アンダーコートのおすすめ店の見つけ方、さらにはアンダーコートを塗ってはいけない箇所まで、知っておくべき情報は多岐にわたります。

この記事では、これらの疑問に網羅的にお答えし、あなたがアンダーコーティングについて最適な判断を下せるよう、客観的な情報を分かりやすく解説していきます。

- アンダーコートの必要性と不要なケース

- 施工しない場合に起こりうるデメリットとリスク

- 業者別の料金相場とサービス内容の徹底比較

- 自分で施工する際の注意点と塗ってはいけない箇所

ボディアンダーコーティングは本当にいらない?

- ボディアンダーコートは必要?しないとどうなる?

- 知っておきたい車アンダーコートのデメリット

- ここは注意!アンダーコートを塗ってはいけない箇所

- アンダーコートは自分でDIYできるのか

- アンダーコートおすすめ店の見つけ方

ボディアンダーコートは必要?しないとどうなる?

結論から言うと、ボディアンダーコーティングの必要性は、お住まいの地域や車の使用環境に大きく左右されます。

特に、降雪地帯や沿岸部にお住まいの方にとっては、非常に重要性の高いメンテナンスと言えるでしょう。

なぜなら、冬場の道路に撒かれる融雪剤(塩化カルシウムなど)や、海風に含まれる塩分は、車の金属部分を強力に腐食させる原因となるからです。

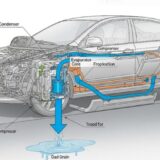

車の下回りは、塗装が薄かったり、構造が複雑で水分が溜まりやすかったりするため、特に錆の被害を受けやすい箇所です。

では、もしアンダーコートを施工しないと、どのような事態が起こりうるのでしょうか。

アンダーコートをしない場合のリスク

- フレームの腐食と強度低下: 車の骨格であるフレームに錆が進行すると、穴が開いてしまいボディ全体の剛性が著しく低下します。これは走行安定性を損なうだけでなく、最悪の場合、車検に通らなくなります。

- 部品の脱落: マフラーや足回りの部品を固定しているボルトやステーが錆びて腐食すると、走行中に部品が脱落する危険性があります。特にマフラーの脱落は重大な事故につながりかねません。

- 高額な修理費用: 錆が原因でブレーキパイプに穴が開いたり、サスペンションアームの交換が必要になったりすると、修理費用は数十万円に及ぶことも珍しくありません。

- 車両価値の低下: 車を売却する際の査定では、下回りの錆の状態は厳しくチェックされます。錆がひどいと、大幅な減額対象となります。

このように、アンダーコートをしないことで、安全性や経済的な側面で大きなリスクを抱える可能性があります。

逆に言えば、融雪剤や塩害の影響がほとんどない地域にお住まいで、雨の日にあまり走行しない方であれば、その必要性は相対的に低くなります。

詳しく解説している記事はコチラ↓

知っておきたいアンダーコートのデメリット

車の長寿命化に貢献するアンダーコートですが、もちろん良いことばかりではありません。

施工を検討する上で、知っておくべきデメリットも存在します。主なデメリットは、「費用」と「メンテナンス」に関する点です。

まず、最も大きなデメリットは初期費用がかかることです。

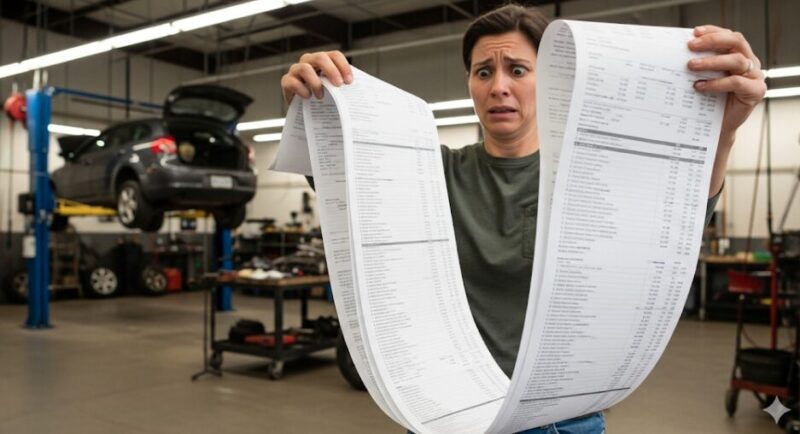

施工を依頼する業者や使用する塗料の種類によって価格は変動しますが、数万円単位の出費は覚悟する必要があります。

車の維持費を少しでも抑えたいと考えている方にとっては、決して安い金額ではありません。

次に、アンダーコートは一度施工すれば永久に効果が持続するわけではないという点も理解しておく必要があります。

アンダーコートの持続性とメンテナンス

アンダーコートの被膜は、走行中の飛び石や、悪路走行時の下回りの擦れなどによって少しずつ剥がれていきます。そのため、効果を持続させるには1年~数年ごとの定期的な点検や再施工が必要になる場合があります。

特に安価な施工プランの場合、持続期間が1年程度と短いことも多く、長期的に見るとかえってコストがかさむ可能性も考慮しなければなりません。

その他のデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

- 車重の増加: 厚塗りタイプの防錆剤を使用した場合、ごくわずかですが車重が増加し、燃費に影響を与える可能性が理論上は考えられます。ただし、体感できるほどの変化はまずないでしょう。

- 完全な錆防止ではない: 非常に高い防錆効果を発揮しますが、施工箇所や環境によっては100%錆を防げるわけではありません。被膜が剥がれた箇所から錆が発生することもあります。

- 施工業者による品質の差: アンダーコートは施工する人の技術力によって仕上がりが大きく変わります。下地処理が不十分だったり、塗りにムラがあったりすると、期待した効果が得られないこともあります。

これらのデメリットと、錆から車を守るメリットを天秤にかけ、ご自身のカーライフや予算に合っているかを慎重に判断することが重要です。

ここは注意!アンダーコートを塗ってはいけない箇所

アンダーコートは車の下回りを錆から守る強力な味方ですが、どこにでも塗って良いわけではありません。

誤った箇所に塗布してしまうと、部品の性能を損なったり、火災の原因になったりと、重大なトラブルを引き起こす危険性があります。

特にご自身でDIYに挑戦しようと考えている方は、必ず知っておくべき重要なポイントです。

主に、以下の箇所にはアンダーコートを塗ってはいけません。

アンダーコート厳禁の主要パーツ

- マフラーや触媒などの排気系部品: これらの部品は走行中に非常に高温になります。耐熱性のないアンダーコート剤を塗布すると、塗料が焼けて異臭を放ったり、最悪の場合は火災につながる危険性があるため絶対に避けてください。

- エンジンやトランスミッション本体: エンジンなども高温になる上、放熱を妨げることになりオーバーヒートの原因になりかねません。

- ブレーキ部品: ブレーキディスクやキャリパー、ブレーキパッドなどに塗料が付着すると、制動力が著しく低下し、大変危険です。

- ドライブシャフトやプロペラシャフトなどの回転部分: これらの部品は高速で回転するため、塗料を塗ると回転バランスが崩れ、振動や異音の原因となります。特にシャフトブーツ(ゴム部品)に塗料が付着すると、ゴムを劣化させ、破損を早めることにもつながります。

- サスペンションの可動部やゴムブッシュ類: サスペンションのスムーズな動きを妨げたり、ゴム部品を硬化させて乗り心地の悪化や異音を発生させたりする原因になります。

プロの業者は、これらの箇所に塗料がかからないよう、施工前に「マスキング」という養生作業を徹底的に行います。

もしDIYで行う場合は、新聞紙やマスキングテープを使って、塗ってはいけない箇所を painstakingly( painstakingly)に保護する作業が不可欠です。

安全に関わる重要な部分ですので、少しでも不安がある場合は無理をせず、経験豊富なプロに依頼することをおすすめします。

アンダーコートは自分でDIYできるのか

結論として、アンダーコートを自分でDIY(Do It Yourself)することは可能です。

カー用品店やホームセンターでは、スプレー缶タイプのアンダーコート剤が数多く販売されており、業者に依頼するよりも費用を大幅に抑えられるのが最大の魅力です。

しかし、手軽に挑戦できる反面、専門的な知識と適切な設備、そして手間が必要であり、その難易度は決して低くありません。安易に始めると、失敗して後悔する可能性も十分にあります。

DIY施工の基本的な流れと注意点

自分で行う場合、一般的には以下のような手順で作業を進めます。

- 下回りの徹底洗浄: 高圧洗浄機などを使って、泥や油、塩分などの汚れを完全に洗い流します。この洗浄が不十分だと、塗料がうまく密着せず、早期に剥がれてしまう原因になります。

- 完全な乾燥: 洗浄後、水分が残っていると錆の原因になるため、エアブローや時間をかけて下回りを完全に乾燥させます。

- 周辺の養生(マスキング): 前述の通り、マフラーやブレーキ、ボディ全体など、塗料が付着してはいけない部分を新聞紙やマスキングテープで厳重に保護します。

- アンダーコート剤の塗布: スプレー缶を使い、塗りムラが出ないように均一に吹き付けていきます。重ね塗りをする場合は、メーカー指定の乾燥時間を守ります。

- 後片付けと乾燥: マスキングを剥がし、塗料が完全に硬化するまで車を動かさずに待ちます。

DIYのリスクと難しさ

- 安全な作業スペースの確保: 車の下に潜って作業するためには、リフトや頑丈なジャッキスタンド、スロープなどで車体を安全に持ち上げる必要があります。車載ジャッキのみでの作業は非常に危険です。

- 仕上がりの品質: プロと比べて均一に塗布するのは難しく、塗りムラや塗り残しが発生しやすいです。特に、入り組んだ部分の塗装は困難を極めます。

- 健康への影響: 塗料のミストを吸い込まないよう、防護マスクやゴーグルの着用が必須です。

費用を抑えられるメリットは大きいですが、これらの手間やリスクを考えると、「確実な効果と安全性を求めるならプロに任せる」のが賢明な選択と言えるでしょう。

アンダーコートおすすめ店の見つけ方

アンダーコートの施工を決めた場合、次に重要になるのが「どこに依頼するか」というお店選びです。

仕上がりの品質や料金は業者によって大きく異なるため、慎重に比較検討する必要があります。

お店選びで失敗しないためには、以下のポイントをチェックするのがおすすめです。

- 施工実績は豊富か?

お店のウェブサイトやSNSで、過去の施工事例が多数紹介されているか確認しましょう。特に、自分と同じ車種の施工実績があれば、より安心して任せられます。 - 使用する塗料の種類を明示しているか?

どのようなメーカーの、どの種類の塗料(水性、油性、ゴム質、クリアなど)を使用するのか、またその塗料の耐久性はどのくらいなのかを明確に説明してくれるお店を選びましょう。 - 施工工程を詳しく説明してくれるか?

単に「下回りを塗ります」だけでなく、洗浄やマスキングといった下地処理をどこまで丁寧に行うのか、具体的な作業内容を確認することが重要です。 - 料金体系は明確か?

車種別の基本料金はもちろん、錆の除去や部品の脱着などが必要な場合に、追加料金が発生するのかどうかを事前に確認しておきましょう。複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」も有効です。

主に、アンダーコートを依頼できるのは「ディーラー」「カー用品店」「専門工場(板金塗装工場など)」の3つに大別できます。

- ディーラー:

純正品やメーカー推奨の塗料を使用するため、品質に対する安心感は最も高いです。新車購入時にオプションとして依頼するのが一般的ですが、料金は比較的高めに設定されています。 - カー用品店(オートバックスなど):

全国展開しているためアクセスしやすく、料金も比較的リーズナブルなのが魅力です。短時間で終わる手軽なプランを用意していることが多いですが、本格的な施工は専門店に劣る場合があります。 - 専門工場:

防錆処理を専門に扱っているため、技術力や知識は最も高いと言えます。高耐久な塗料(ノックスドールなど)を選べたり、細部までこだわった施工が期待できますが、その分、料金も高額になり、施工にも時間がかかります。

ご自身の予算や、車に求める防錆レベルに合わせて、これらの特徴を理解した上で最適なお店を見つけることが、満足のいくアンダーコート施工につながります。

ボディアンダーコーティングがいらないとは限らない理由

- アンダーコート専門店の施工内容と費用

- 気になるオートバックスのアンダーコートの評判

- ボディアンダーコーティングはオートバックスでいらない?

- オートバックスのアンダーコートはいくらかかりますか?

- タイヤ館のアンダーコート料金の目安

- ボディアンダーコーティングがいらないかの最終判断

アンダーコート専門店の施工内容と費用

「どうせやるなら、徹底的に車を錆から守りたい」と考える方にとって、アンダーコート専門店は最も頼りになる選択肢です。

専門店は、その名の通り防錆処理に特化しており、ディーラーやカー用品店とは一線を画す、こだわりの施工を提供しています。

最大の特徴は、徹底した下地処理と、高耐久な防錆剤の使用にあります。

一般的な施工が下回りを洗浄してそのまま塗布するのに対し、専門店では多くの場合、以下のような丁寧な工程を踏みます。

専門店の一般的な施工工程

- 部品の分解: タイヤやインナーフェンダー、アンダーカバーはもちろん、場合によってはマフラーや燃料タンクなども取り外し、普段は隠れている部分まで露出させます。

- 徹底的な洗浄と乾燥: リフトアップした状態で、スチーム洗浄機などを用いて下回りの汚れを細部まで完全に除去し、時間をかけて乾燥させます。

- 錆の処理: 既に発生している錆があれば、ワイヤーブラシなどで除去したり、赤錆を化学反応で安定した黒錆に転換させる「錆転換剤」を塗布したりします。

- 複数種類の防錆剤の塗布: フレームの内部には浸透性の高いワックス系の防錆剤を注入し、フロアパネルなど外面には飛び石にも強い厚膜のゴム質塗料を塗布するなど、場所に応じて最適な防錆剤を使い分けます。

- 組み立てと仕上げ: 取り外した部品を元通りに組み付け、最終チェックを行います。

特に、スウェーデン発祥の「ノックスドール(Noxudol)」は、多くの専門店で採用されている高性能防錆剤として有名です。

過酷な環境下にあるボルボ社の新車にも採用されている実績があり、その防錆性能と耐久性は世界的に高く評価されています。(参照:ノックスドール日本公式サイト)

費用の目安

これだけ手間のかかる施工のため、費用は他の業者と比べて高額になります。

車種や施工内容によって大きく異なりますが、一般的な乗用車の場合でも5万円~15万円以上が相場となることが多いです。

施工期間も、数日から1週間程度かかるのが一般的です。

しかし、その効果は絶大で、一度施工すれば5年以上、あるいはそれ以上の長期間にわたって下回りを強力に保護し続けることが期待できます。

愛車に長く、そして良い状態で乗り続けたいと考える方にとっては、十分にその価値がある投資と言えるでしょう。

気になるオートバックスのアンダーコートの評判

「専門店は高すぎるけど、手軽に防錆対策をしておきたい」という方に人気の選択肢が、オートバックスなどの大手カー用品店です。全国に店舗があり、アクセスしやすく、料金も比較的リーズナブルな点が支持されています。

オートバックスのアンダーコートに関する評判をまとめると、「手軽さ」と「コストパフォーマンス」を評価する声が多い一方で、「持続性」については専門店に及ばないという意見が見られます。

良い評判・メリット

- 料金が安い: 多くの店舗で1万円台から施工が可能で、気軽に試せる価格設定が魅力です。

- 作業時間が短い: 30分~1時間程度で完了するプランが多く、買い物ついでなどにスピーディーに施工してもらえます。

- クリアタイプが選べる: 施工箇所が黒くならず、見た目が変わらない透明なタイプの防錆剤を選べる店舗が多いです。新車の美観を損ねたくない方に好評です。

- 全国どこでも同じ品質: 全国チェーンなので、どの店舗でもある程度の標準化されたサービスが期待できます。

気になる評判・デメリット

- 効果の持続期間が短い: 一般的に効果の持続は1年程度とされています。そのため、高い防錆効果を維持するには毎年の再施工が推奨されます。

- 下地処理は最低限: 短時間での施工が基本のため、専門店のような徹底した錆除去や部品の脱着は行われないことがほとんどです。

- 本格的な防錆には不向き: あくまで「予防」的な意味合いが強く、すでに錆が進行している場合や、豪雪地帯での本格的な対策としては物足りない可能性があります。

まとめると、オートバックスのアンダーコートは「年に一度の定期メンテナンスとして、リーズナブルに錆を予防したい」というニーズには非常にマッチしたサービスと言えます。

ご自身の車の使用環境や、メンテナンスにかけられる予算と時間を考慮して、選択するのが良いでしょう。

ボディアンダーコーティングはオートバックスでいらない?

「オートバックスで手軽にできるならやっておこうかな」と考える方がいる一方で、「そもそもオートバックスのアンダーコーティングはいらないのでは?」という疑問を持つ方もいます。

この問いに対する答えは、「すべての人に必要とは限らないが、多くの人にとって有益な選択肢となりうる」です。

アンダーコーティングが「いらない」あるいは「費用対効果が低い」と考えられるのは、主に以下のようなケースです。

オートバックスでの施工が不要・優先度が低いケース

- 融雪剤や塩害とは無縁の地域に住んでいる

年間を通して温暖で、雪が降らず、海からも遠い内陸部にお住まいの場合、錆の最大の原因である「塩分」に晒される機会が極端に少ないため、アンダーコートの必要性は低くなります。 - 車を2~3年で乗り換える予定がある

近年の国産車は防錆性能が向上しているため、通常の使用で2~3年で深刻な錆が発生することは稀です。短期的な所有であれば、コストをかけて施工するメリットは少ないかもしれません。 - こまめに下回りの洗浄を行っている

特に冬場、融雪剤が撒かれた道路を走行した後に、コイン洗車場の下部洗浄機能などを利用して塩分を洗い流す習慣がある方は、錆の進行をある程度抑制できます。

逆に言えば、これらの条件に当てはまらない、つまり「降雪地域や沿岸部に住んでいる」「車に5年以上長く乗りたい」と考えている方にとっては、オートバックスの手軽なアンダーコーティングは、将来の高額な修理費を防ぐための有効な「保険」となり得ます。

深刻な錆が発生してからでは手遅れです。1万円程度の投資で1年間、錆のリスクを大幅に軽減できると考えれば、多くのドライバーにとって検討する価値は十分にあると言えるでしょう。

最終的には、ご自身のカーライフと安心感のバランスで判断することが大切です。

オートバックスのアンダーコートはいくらかかりますか?

オートバックスでアンダーコートを施工する際の料金は、車種のサイズによって設定されているのが一般的で、おおよそ1万円台からが目安となります。

ただし、店舗やキャンペーンの有無によって価格は変動する可能性があるため、正確な料金は最寄りの店舗に直接問い合わせるのが最も確実です。

多くの店舗では、以下のような料金体系が採用されています。

| 車種サイズ | 代表的な車種 | 料金(税込) | 作業時間目安 |

|---|---|---|---|

| 軽自動車 | N-BOX, タント, アルトなど | 約10,000円~ | 約30分~ |

| 小型車 | ヤリス, フィット, スイフトなど | 約13,000円~ | 約30分~ |

| 中型車・大型車 | プリウス, カローラ, アルファードなど | 約16,000円~ | 約40分~ |

※上記はあくまで一般的な目安であり、実際の料金は店舗により異なります。

また、下回り全体を施工するプランだけでなく、特に錆びやすいマフラーのみを対象とした部分的な防錆コーティングのメニューを用意している店舗もあります。

こちらの料金は3,000円~5,000円程度が相場で、より手軽に錆対策を始めたい方におすすめです。

注意点:追加料金の可能性

基本料金は上記が目安ですが、下回りの汚れがひどい場合の洗浄作業や、すでに錆が発生している場合の錆落とし作業などが必要になった際には、別途追加料金が発生する可能性があります。

施工前にスタッフの方とよく相談し、最終的な見積もり金額を確認してから依頼するようにしましょう。

料金や作業内容の詳細は、オートバックスの公式サイトでも確認することができます。(参照:オートバックス公式サイト ピットサービス)

タイヤ館のアンダーコート料金の目安

タイヤ館も、アンダーコート施工の選択肢の一つです。

タイヤの専門店というイメージが強いですが、多くの店舗で防錆コーティングサービスを取り扱っています。

タイヤ館の料金体系は、オートバックスよりはやや高価で、専門店よりは手頃という中間的な価格帯に位置付けられることが多いです。

料金は店舗や使用する防錆剤によって異なりますが、軽自動車で2万円台後半から、大型車では5万円台といった価格設定が一例として挙げられます。

タイヤ館の大きな特徴は、店舗によって高品質な防錆剤「ノックスドール」の施工を選択できる場合があることです。

前述の通り、ノックスドールは非常に高い耐久性と防錆性能を誇るため、オートバックスの手軽なクリアコートよりも本格的な施工を希望するが、専門店まで行くのは敷居が高い、という方に適しています。

| 業者 | 料金目安(普通車) | 持続期間目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| オートバックス | 10,000円~20,000円 | 約1年 | 手軽・安価・短時間。クリアコートが主流。 |

| タイヤ館 | 30,000円~50,000円 | 1年~3年以上 | 店舗によりノックスドールなど高品質な施工も可能。 |

| 専門店 | 50,000円~150,000円 | 5年以上 | 徹底した下地処理と最高品質の施工。長期的な保護に最適。 |

このように、一口にアンダーコートと言っても、業者によって料金も内容も様々です。

タイヤ館を検討する場合は、まず最寄りの店舗に電話などで問い合わせ、どのような種類の防錆コーティングを取り扱っているのか、そして自分の車の場合の料金はいくらになるのかを具体的に確認することから始めましょう。

ボディアンダーコーティングがいらないかの最終判断:まとめ

この記事では、ボディアンダーコーティングの必要性から、デメリット、業者選び、料金相場まで、多角的に解説してきました。

最終的に「いらない」と判断するのか、それとも「必要」と判断するのか、その決断に役立つポイントを以下にまとめます。

- アンダーコートは融雪剤や潮風による塩害から車の下回りを守る有効な手段

- 施工しない場合、フレームの腐食や部品の脱落、高額な修理費のリスクがある

- 降雪地帯や沿岸部に住んでいる、または車を長く乗りたい場合は施工推奨

- 温暖な内陸部での使用や、数年での乗り換えを予定している場合は必要性が低い

- デメリットは初期費用と、効果維持のための定期的なメンテナンスが必要な点

- マフラーやブレーキなど、高温になる部分や可動部には絶対に塗布してはいけない

- DIYでの施工は可能だが、安全確保と適切な下地処理の難易度が高い

- お店選びは施工実績、使用塗料、料金体系の比較が重要

- ディーラーは安心感が高いが料金は高め

- 専門店は最高品質だが最も高価で、長期的な保護を求める人向け

- オートバックスは手軽さと安さが魅力で、年一回の予防メンテナンスに適している

- タイヤ館は中間的な選択肢で、店舗によっては高品質な施工も可能

- オートバックスの料金は1万円台からが目安

- アンダーコートは完璧ではなく、100%錆を防ぐものではない

- 最終的にはご自身の使用環境、車の保有年数、予算、そして安心感を総合的に考慮して判断することが最も大切

ボディのアンダーコーティングは、融雪剤や潮風による塩害を受けやすい環境で、車の下回りを錆から守るために重要です。錆を放置すると、車の寿命や安全性が損なわれ、高額な修理や車検に通らないリスクが生じます。

一方で、塩害のない地域での使用や短期所有の場合は、費用対効果が低く必要性は下がります。

施工には初期費用がかかり、効果維持には定期的なメンテナンスが必要です。

依頼先は、手軽で安価なオートバックスから、高品質な専門店まで様々。

ご自身の使用環境、予算、車との付き合い方を考慮し、メリットとデメリットを比較して判断することが大切です。

以上、この記事が参考になれば幸いです。

関連記事

smart-info

smart-info