こんにちは、smart-info.blogを運営しているヒロシです。

車のエアコンが突然効かない、変な異音がする…。特に真夏の炎天下でこれが起こると、本当にパニックになりますよね。

「マグネットクラッチ 応急処置」って、慌ててスマホで検索しちゃいます。

エアコンが効かないだけならまだしも、「走行中に変な音がするけど、このまま走って大丈夫?」「修理にいくらかかるんだろう…」そんな不安が一番大きいかなと思います。

でも、ちょっと待ってください。

マグネットクラッチのトラブルって、実は症状によって危険度が全く違うんですよ。

エアコンが効かない原因が、単なるヒューズ切れやリレーの故障なら、数百円で解決する「ラッキー」なケースです。

ですが、もし「ガラガラ」「ゴー」なんて異音がしていたら…。それはコンプレッサーやベアリングの焼き付き(ロック)のサインで、最悪の場合、走行不能に陥る重大なトラブルなんです。

私自身、過去に友人の車で似たようなトラブルを見てきた経験から言うと、安易なシム調整(シム抜き)などのDIYに走る前に、まずは「やってはいけない応急処置」と「今すぐやるべき安全確保」を見極めることが何より大事。

応急処置のつもりでやったDIYが、逆にコンプレッサーを完全に破壊して、修理費用を何倍にも跳ね上げる原因になることもありますからね。

この記事では、マグネットクラッチのトラブルで不安なあなたが、安全にご自身の車の状況を診断し、正しい対処ができるように、徹底解説していきます。

- 安全な症状と危険な症状の見極め方

- 工具不要で試せる電気系統のチェック方法

- DIY応急処置「シム調整」の正しい手順とリスク

- 根本修理に必要な費用の目安

マグネットクラッチの応急処置!まずは危険を回避する

マグネットクラッチのトラブルかな?と思ったら、まず最優先すべきは「安全の確保」です。

「応急処置」と聞くと、自分で何か修理するイメージが強いかもですが、この場合の最良の応急処置は、「危険を察知し、安全な場所に停車する」ことかもしれません。

ここでは、素人判断が最も危険な「危険な兆候」と、その場合の正しい対処法を詳しく見ていきましょう。

危険な症状:異音や焦げた匂い

一番ヤバい、即時停止レベルのサインが、「異音」と「焦げた匂い」です。

これは、すでに電気系統のトラブルではなく、マグネットクラッチのプーリー(ベアリング)やコンプレッサー本体が、機械的に深刻なダメージを負っている可能性が非常に高いサインですよ。

具体的には、エンジンをかけた状態で、以下のような症状が出ていないか、すぐに確認してください。

- エアコンOFF時でも鳴る「ガラガラ」「ゴー」「シャー」という金属が擦れるような音

- エアコンONにした瞬間だけ鳴る「ガラガラ」「ギーッ」という詰まったような音

- エンジンルームから漂う、ゴムが焼けるような酸っぱい「焦げた匂い」

これらの症状が出ている場合、DIYでの応急処置は絶対に不可能です。

無理に「エアコンさえ我慢すれば大丈夫だろう」と走行を続けると、数分〜数十分で取り返しのつかない二次災害(エンジン停止)につながるリスクがあります。

ガラガラ音は焼き付きのサイン

特に危険なのが「ガラガラ」「ゴー」といった、回転部品が壊れていることを連想させる金属系の異音です。

この音は、「いつ鳴るか」によって、故障箇所と緊急度が異なります。

警告:音の発生タイミングに注意!

A/C OFFでも異音がする(ガラガラ、ゴー)

これは、プーリー内部に内蔵された「アイドラーベアリング」が焼き付いている(またはロック寸前)可能性が極めて高いです。

プーリーはA/CのON/OFFに関わらず、エンジンがかかっている間はベルトによって常に強制的に回されています。

ここのベアリングが壊れると、A/Cを使っていなくても常時異音が発生するんです。

A/C ONの時だけ異音がする(ガラガラ、ギー)

これは、「コンプレッサー本体」の内部不良(ピストンやベーンの焼き付き)の可能性が高いです。

A/CをONにしてマグネットクラッチが繋がった瞬間、エンジンパワーで「ロックして固着したコンプレッサー」を無理やり回そうとします。

その結果、内部で金属部品が削れたり、クラッチが滑ったりして音が出ます。

どちらのケースも、すでに「エアコンの効きが悪い」というレベルではなく、「エンジンルーム内で重大な機械的破損が進行中」という状態です。

ベアリングやコンプレッサーが完全にロック(固着)すると、次に何が起こるか…。それが「ベルト断裂」です。

走行停止:ベルト断裂のリスク

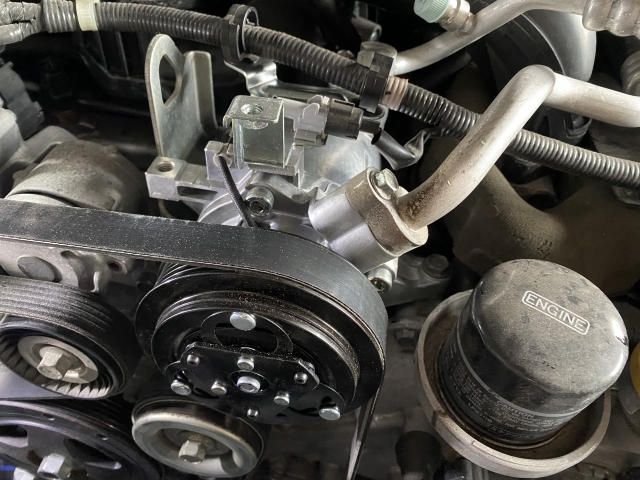

なぜ「焼き付き」がそこまで危険なのか?それは、エアコンコンプレッサーを回している「ベルト(補機ベルト、ファンベルト)」が断裂するからです。

簡単な話で、エンジンは毎分何千回転と回ろうとしているのに、その先にあるプーリーやコンプレッサーが焼き付いてピクリとも動かない。

その結果、ベルトだけがプーリーの上を空転し、猛烈な摩擦熱で溶け、最終的にブチッと切れてしまいます。

ベルト断裂による致命的な二次災害

多くの車(特にエンジンが1つしかない一般的なガソリン車)では、エアコンのベルトは、「ウォーターポンプ(エンジン冷却水)」や「オルタネーター(発電機)」も一緒に駆動しています。(一本の長いベルトで全てを賄っている車種も多いです)。

もし、このベルトが切れたら…。

- 冷却水の循環が停止

ウォーターポンプが止まるため、エンジンを冷やせなくなり、数分でオーバーヒートします。水温計がレッドゾーンに達し、最悪の場合エンジンブロー(エンジンの載せ替え)に至ります。 - 発電が停止

オルタネーターが止まるため、発電がストップします。車はバッテリーの電力だけで走ろうとしますが、それも数十分しか持たず、やがてバッテリーが上がり走行不能となります。

「エアコンが壊れただけ」と軽く考えて走行を続けた結果、エンジンまで壊してしまうんです。

だからこそ、異音や焦げた匂いがしたら、直ちにハザードを焚いて安全な場所(路肩や駐車場)に停車し、エンジンを切る。そしてJAFや任意保険のロードサービスに連絡し、レッカーを呼ぶ。これが唯一の正しい「応急処置」です。

ちなみに、「キーキー」という高い音の場合は、ベルト自体の緩みや劣化が原因かもしれません。

これも放置は禁物ですが、焼き付きよりは緊急度が下がります。ベルトの鳴きについては、以前に書いた記事も参考にしてみてください。

車からキュルキュルという異音が最初だけ聞こえる!原因と対処法を解説!

エアコンが効かない原因診断

さて、ここまでの最悪のシナリオ(異音・焦げ臭さ)が「ない」場合。

つまり、「送風は出るけど、ただ冷たい風が出ない」という場合は、少し落ち着いて原因を探ることが可能です。

この症状の時、まず確認してほしいのがA/CスイッチON時の「カチッ」音です。

正常なら、A/CスイッチをONにすると、エンジンルームから「カチッ」という小さな金属的な作動音が聞こえます。

これは、マグネットクラッチが繋がった音=「電気が来て、機械的に作動しようとしている音」です。

この「カチッ」という音がしない場合、原因は大きく分けて2つです。

- 電気が来ていない(電気系統のトラブル)

→ヒューズ切れ、リレー故障、配線の断線、スイッチ自体の故障など。 - クラッチが物理的に繋がらない(機械的なトラブル)

→クラッチの摩耗による隙間(エアギャップ)の増大など。

特に「エンジンが冷えている始動直後はエアコンが効く。

でも、30分ほど走ってエンジンルーム全体が熱くなると、エアコンが効かなくなる(送風になる)」という症状は、機械的なトラブル(エアギャップ増大)の典型的な例ですね。

これはエンジンルームが高温になることで、コイルの電気抵抗が増加して磁力が弱まったり、金属が熱膨張したりすることで、隙間が広がりすぎたクラッチが繋がらなくなるために起こります。

まずは、工具不要で確認できる電気系統からチェックするのが安全で確実なセオリーです。

「カチッと鳴らない」時の確認

「カチッ」と音がしない場合、そもそもマグネットクラッチの電磁石(コイル)に電気が流れていない可能性を疑います。

点検は、簡単でリスクが低い順に行うのが基本です。

- ヒューズの確認(工具不要レベル)

- リレーの確認(差し替えレベル)

- (上級)コイルへの通電確認(テスターが必要)

まずはヒューズです。

車の取扱説明書を開き、「ヒューズ」のページを確認します。

エンジンルーム内、または運転席の足元にあるヒューズボックスに、「A/C」「エアコン」等と記載されたヒューズがあるはずです。

ヒューズ抜き工具(ボックスの蓋についていることが多い)か、なければラジオペンチなどで該当ヒューズを抜き、内部の金属線が切れていないか目視で確認します。

もし切れていれば、必ず同じアンペア(A)数の予備ヒューズと交換するだけ。これで直ればラッキーです。

ヒューズ交換時の注意点

切れたヒューズを交換してすぐにまた切れる場合は、配線のどこかでショート(漏電)している可能性が高いです。

その場合は根本原因を解決しないとダメなので、専門家による点検が必要ですよ。

また、絶対に規定より大きいアンペア数のヒューズを入れないでください。

ヒューズが切れずに配線が発熱し、最悪の場合、車両火災の原因になります。

ヒューズの次に確認するのが「リレー」です。これは次のセクションで詳しく解説しますね。

A/CスイッチOFFでの延命処置

もし、セクション2-2で解説した「A/C ONの時だけガラガラ音がする(コンプレッサー本体の焼き付き)」が疑われる場合。

この場合の唯一の延命処置(修理工場まで自走するための最終手段)は、「A/Cスイッチを絶対にONにしない」ことです。

ここで注意が必要なのは、デフロスター(フロントガラスの曇り止め)スイッチです。

多くの車種では、デフロスターをONにすると、曇りを取るために除湿(ドライ機能)を作動させるため、強制的にA/Cコンプレッサーも作動します。

雨の日などに無意識にデフロスターをONにしてしまい、ロックしたコンプレッサーを無理やり繋ごうとして、とどめを刺してしまう…なんてこともあり得ます。

A/CスイッチをOFFにし、マグネットクラッチが繋がらない状態(プーリーが空転するだけ)を維持すれば、ロックしたコンプレッサーに負荷はかかりません。

これにより、とりあえず自走して修理工場まで向かうことは可能になります。

ただし、これはあくまで「走行するための最終手段」です。

コンプレッサーがロックしている時点で、いつベアリングが道連れになってロックするかわからない、爆弾を抱えた状態だということは忘れないでください。

DIYでのマグネットクラッチ応急処置と修理

さて、ここからは危険な症状(異音・焦げ臭さ)がなく、「カチッと音がしない」または「高温時に効かなくなる」場合の、具体的なDIY応急処置について解説していきます。

電気系統の簡単なチェックから、少し難易度の高い機械的な調整までありますが、作業にはリスクも伴うので、自信がない場合は絶対に無理しないでくださいね。

全て自己責任で行うのがDIYの原則です。

工具不要の応急処置:ヒューズ

先ほども少し触れましたが、一番簡単でリスクがないのが「ヒューズ」の確認です。

車の電装品が動かなくなった時、まず最初に疑うべき場所ですね。

ヒューズの確認手順

- 場所の特定: 車両の取扱説明書や、ヒューズボックスの蓋の裏側にある配置図で、「A/C」や「エアコン」と書かれたヒューズの場所とアンペア(A)数を確認します。(エンジンルームと室内の2箇所にある場合もあります)

- ヒューズの取り外し: 専用のヒューズ抜き工具(クリップのようなもの)か、先の細いラジオペンチで、該当するヒューズをまっすぐ引き抜きます。

- 目視確認: ヒューズを光にかざし、内部のU字型の金属線(エレメント)が切れていないか確認します。切れていれば交換が必要です。

- 交換: 切れていた場合は、必ず同じアンペア(A)数の予備ヒューズと交換します。予備がない場合は、走行に支障のない電装品(シガーソケットなど)から一時的に借りることもできますが、早急に新しいヒューズを購入してください。

これだけでエアコンが復活すれば、修理費用はヒューズ代の数百円です。

エアコンが効かないと思ったら、まずここを疑うのが鉄則ですね。

ヒューズ交換の方法については、シガーソケットの記事ですが、基本的な考え方は同じなので、こちらも参考にしてみてください。

シガーソケットが壊れてるか確認する方法!簡単なチェックと修理のコツ

リレーの差し替えテストのやり方

ヒューズに問題がなかった場合、次に疑うのは「マグネットクラッチ・リレー」です。

リレーとは、小さな電力(A/Cスイッチからの信号)を使い、大きな電力(マグネットクラッチのコイルを動かすための電力)をON/OFFさせるための「中継スイッチ(電磁継電器)」のような部品です。

これも機械的な接点を持つ消耗品なので、長年使っていると接点が焼損したり固着したりして故障することがあります。

リレーが壊れているかを確認する簡単な方法が「差し替え」です。

リレーは通常、エンジンルーム内のリレーボックス(バッテリー近辺にある黒い箱)にあります。

- エンジンを停止した状態で、リレーボックスの蓋を開け、蓋の裏側の配置図などで「A/C」「M/G CLT」などと書かれたリレーを特定します。

- リレーボックス内に、全く同じ形状・同じピン数・同じ色のリレー(例:ホーン(クラクション)用やフォグランプ用など)を探します。 注意:形状やピン数が違うリレーとは絶対に差し替えないでください。ショートして他の電装品まで壊す危険があります。

- まず、A/Cリレーを特定したら、それを引き抜きます。

- 次に、差し替え対象のリレー(例:ホーンのリレー)を引き抜き、A/Cリレーが刺さっていたソケットにしっかりと差し込みます。

- (任意)A/Cリレーを、ホーンのリレーが刺さっていたソケットに差し込みます。(これでホーンが鳴らなければA/Cリレーの故障が確定できます)

- エンジンを始動し、A/CスイッチをONにします。

これで「カチッ」と音がしてエアコンが作動すれば、原因は「リレーの故障」で確定です。

故障したリレーを新品(数千円程度)に交換すれば修理完了ですね。

一時的にホーンのリレーと入れ替えて走行することも可能ですが、ホーン(警音器)が鳴らない状態で公道を走るのは保安基準違反((出典:国土交通省『道路運送車両の保安基準』第43条))となるため、早急に正しい部品を調達してください。

シム調整とエアギャップ

さて、いよいよ「マグネットクラッチ応急処置」の核心とも言える「シム調整(シム抜き)」です。

これは、特定の症状にだけ有効な、少し難易度の高いDIYです。

「エンジンが冷えている時は効くが、走行してエンジンルームが熱くなると効かなくなる(カチッと音がしなくなる)」

この症状は、マグネットクラッチの「エアギャップ(隙間)」が広がりすぎていることが原因です。これ以外の症状(異音、ヒューズ切れなど)の場合、この作業を行っても無意味か、状況を悪化させるだけです。

マグネットクラッチは、A/C ONで電磁石が作動し、アーマチュア(クラッチプレート)をローター(プーリー)に引き寄せて圧着させることで動力を伝えます。

新品の状態では、このプレートとプーリーの隙間(エアギャップ)は、シックネスゲージで測定すると0.3mm~0.6mm程度の、ごくわずかな隙間が設定されています。しかし、長年の使用によるON/OFFの繰り返しで、プレート表面がわずかずつ摩耗し、この隙間が規定値よりも広がってしまいます(例:1.0mm以上)。

隙間が広がりすぎると、電磁石の「引き寄せる力」がアーマチュアに届かなくなり、クラッチが繋がらなくなります。特にエンジンルームが高温になると、コイルの電気抵抗が増加して磁力がわずかに弱まるため、この「繋がらない」症状が顕著に出るんです。

この広がりすぎたエアギャップを、再び規定値内に戻す応急処置が「シム調整」です。コンプレッサーのセンターシャフト(アーマチュアの中心部)には、このギャップを調整するための薄い金属板「シム」(ワッシャーのようなもの)が1枚〜数枚入っています。

このシムを1枚抜き取ることで、アーマチュアが物理的にローター(プーリー)側に近づき、エアギャップを強制的に狭めます。これにより、磁力が弱まっていても再びクラッチが繋がるようになる、という理屈です。

DIY作業の安全準備と手順

警告:この作業はメーカー推奨の手順ではなく、あくまで応急処置です。失敗するとコンプレッサーを完全に破損させる可能性があります。すべて自己責任において実行する必要があります。

必須工具:保護メガネ、作業用手袋、ソケットレンチセット(センターナット用)、クラッチプーラー(専用工具、またはボルトを使った自作プーラー)、(推奨)シックネスゲージ

- 安全確保:必ずエンジンが完全に冷えている時に行います。感電やショート防止のため、バッテリーの「マイナス(-)ターミナル」を必ず取り外します。

- アクセス確保: 車種によりますが、コンプレッサーの先端にアクセスするため、タイヤ、フェンダーライナー、アンダーカバーの取り外しが必要な場合があります。ベルトを外す必要はありません。

- センターナット取り外し: アーマチュア(プレート)が一緒に回ってしまわないように固定しながら(専用工具やマイナスドライバーを引っ掛ける)、中央のナット(10mmや12mmが多い)を緩めて外します。

- プレート取り外し: アーマチュアはシャフトに圧入されているか、スプラインで勘合しているため、手では抜けません。専用プーラー、またはアーマチュアのプレート上にあるサービスホール(M5ネジ穴など)を利用した自作プーラー を使用し、テコの原理で慎重に引き抜きます。

- シム抜き取り: アーマチュアを取り外すと、シャフト側(またはアーマチュアの裏側)に薄いシムが1枚〜数枚、貼り付いています。このうち、最も薄いシムを「1枚だけ」抜き取ります。(複数枚ある場合)

- 組み付け: シムを1枚抜いた状態で、逆の手順でアーマチュアとセンターナットを組み付けます。ナットの締めすぎに注意してください。

- 【最重要】ギャップの確認: この時点で、A/C OFF(バッテリー未接続)の状態で、アーマチュアとプーリーが接触(引きずり)していないか、手でアーマチュアを回して確認します。スムーズに回ればOK、もし「シャリシャリ」と擦れる音がしたら、シムの抜きすぎです。

シム調整の最大のリスク:やりすぎによる二次被害

このDIY応急処置の最大のリスクは、手順7でも触れた「シムの抜きすぎ」です。

もしシムを抜きすぎた(あるいは、元々1枚しか入っていなかったシムを抜いた)場合、エアギャップがゼロまたはマイナス(常時圧着)になる可能性があります。

その結果、A/C OFF時でもクラッチが完全に切れず、「半クラッチ」または「引きずり」状態となります。

これは、アーマチュアとプーリーが常に摩擦していることを意味し、以下の致命的な故障を新たに引き起こします。

- 摩擦熱によるクラッチ表面の焼損

- 摩擦熱によるプーリーベアリングの焼損・ロック

つまり、シム調整の失敗は、セクション2-1で警告した「A/C OFF時でも異音がする危険な状態(ベアリングロック)」 を、人為的に引き起こすことに直結します。

この応急処置は、一時的にエアコンを復活させる代わりに、コンプレッサーの寿命を(失敗した場合)著しく縮める「諸刃の剣」であることを強く認識する必要があります。

DIYのリスクと修理費用

シム調整は、あくまで摩耗したクラッチの「一時的な延命措置」に過ぎません。

摩耗という根本原因を解決するものではなく、いつ再発してもおかしくない状態です。

もしDIYに失敗すれば、マグネットクラッチ単体交換(3〜7万円程度)で済んだはずが、コンプレッサーアセンブリ交換(10万円〜)になる可能性もあります。

ここで、もし専門家に依頼した場合の修理費用の目安をまとめておきます。

| 修理内容 | 費用の目安(工賃込み) | 備考 |

|---|---|---|

| エアコンガス補充 | 3,000円~5,000円 | ガス漏れがない場合の補充のみ。根本解決ではない。 |

| マグネットクラッチ単体交換 | 30,000円~70,000円 | コンプレッサー本体が正常(ロックしていない)場合。 |

| コンプレッサー交換(リビルト品) | 50,000円~100,000円 | 焼き付きや内部不良の場合。再生品使用で安価に。 |

| コンプレッサー交換(新品) | 80,000円~150,000円 | ディーラーでの修理は新品使用が基本。 |

※上記の費用はあくまで一般的な目安であり、車種(軽自動車か普通車か)や故障の程度、依頼先(ディーラーか整備工場か)によって大きく変動します。特にハイブリッド車などの電動コンプレッサーは、部品代だけで10万円以上、工賃含め20万円を超えるケースもあります。

最悪のケース:コンプレッサー焼き付き時の修理

コンプレッサーが焼き付いた(ロックした)場合、話はさらに深刻です。焼き付いた際に発生した削れた金属粉(スラッジ)が、エアコンサイクル(配管)全体に回ってしまうからです。

この場合、単にコンプレッサーを交換しただけでは、配管内に残った金属粉を新しいコンプレッサーが吸い込み、即座に再度焼き付きます。

そのため、コンプレッサー焼き付き時の正規の修理は、

- コンプレッサー交換

- エアコン配管内の徹底的な洗浄

- レシーバー(リキッドタンク)の交換

- エキスパンションバルブの交換

- (場合によってはコンデンサーやエバポレーターの交換)

といった関連部品の全交換・洗浄が必須となり、修理費用は20万円〜30万円以上と非常に高額になります。

こうなる前に、異音の段階で手を打つことがいかに重要か、お分かりいただけるかと思います。

症状別マグネットクラッチ応急処置の結論

ここまで見てきたように、一口に「マグネットクラッチの応急処置」と言っても、症状によって取るべき行動は真逆です。

「エアコンが効かない」という一つの事象に対して、DIYで安価に復活できるケースから、下手をすればエンジンブローに繋がる危険なケースまで、様々です。

まず、あなたの車の状態を冷静に診断することが、安全かつ経済的な解決への第一歩ですよ。

- 【最優先】異音(ガラガラ・ゴー)・焦げた匂いがある場合

- 応急処置は「即時走行停止」と「レッカー手配」です。

- ベアリングやコンプレッサーの焼き付きが疑われ、ベルト断裂による二次災害(オーバーヒート、走行不能)の危険が極めて高い状態です。

- 絶対にDIYを試みず、すぐにJAFや保険会社のロードサービスに連絡してください。

- 【次点】異音はないが、A/Cが効かない(カチッと鳴らない)場合

- まずは工具不要の「ヒューズ」「リレー」の点検を試みてください。

- これが最も安全でローリスク・ハイリターンな応急処置です。

- これで直れば、最も安全で安価な解決策となります。

- 【最終手段】高温時に効かなくなる(エアギャップ疑い)場合

- DIYによる「シム調整」は、一時的な延命措置として有効な場合があります。

- ただし、コンプレッサーを完全に破壊するリスク(シムの抜きすぎによる焼き付き)を伴う「諸刃の剣」であることを強く認識し、自己責任で行う必要があります。

車のトラブルは、初期対応がすべてです。

特に安全に関わる部分は、少しでも不安を感じたら、無理をしないでください。

「たぶん大丈夫だろう」という安易な自己判断が、結果的に最も高くつくことになりかねません。

診断に自信が持てない場合は、近所の信頼できる整備工場や、エアコン修理を専門とする電装専門店に相談するのが、結局一番安全で経済的な解決策です。

この記事が、あなたの不安を解消し、正しい判断をするための一助となれば幸いです。

smart-info

smart-info