ドアスタビライザーの装着を検討する中で、そのデメリットについて気になっていませんか。

車の乗り心地への影響や、本当に効果があるのかという疑問は尽きないものです。

特に、ジムニーでの効果やホンダ、日産といった車種への適合表の有無、さらには自作の可能性や車検に関する情報まで、知りたいことは多岐にわたるでしょう。

また、ドアスタビライザーのアイシンとTRDの違いや、類似パーツであるストライカーカバーの効果についても正確な情報が求められます。

この記事では、ドアスタビライザーの5つのデメリットと対策から、失敗しないドアスタビライザーの選び方、そして原因別のトラブル対処法まで、あなたの疑問を解消するために必要な情報を網羅的に解説します。

メリットも併せて理解することで、あなたのカーライフにとって最適な選択ができるはずです。

- ドアスタビライザーの具体的なデメリットとメリット

- 取り付け後のトラブル原因と対処法

- 信頼できる製品の選び方と適合車種の確認方法

- 自作のリスクや車検に関する注意点

ドアスタビライザーのデメリットと基本知識

- ドアスタビライザーの5つのデメリットと対策

- 本来の仕組みと得られる3つのメリット

- 異音や閉まらない原因とトラブル対処法

- 効果なし?ジムニーでの効果と乗り心地

- ストライカーカバーの効果との違いは?

ドアスタビライザーの5つのデメリットと対策

ドアスタビライザーは走行性能の向上に期待が持てるパーツですが、購入後に後悔しないためには、いくつかのデメリットを理解しておくことが不可欠です。

ここでは、考えられる主な5つのデメリットとその対策について具体的に解説します。

考えられる5つのデメリット

- 乗り心地が硬質に感じられることがある

- 運転スタイルによっては効果を体感しにくい

- ドアの開閉が重く、閉まりにくくなる

- 取り付けには専門的な工具と知識が必要

- 品質の低い類似品や模倣品が存在する

1. 乗り心地が硬質に感じられることがある

ドアスタビライザーを装着すると、ボディ剛性が向上する一方で、路面からの細かな振動や衝撃が車内に伝わりやすくなる傾向があります。

これは、ドアとボディの一体感が高まることで、今までボディの「しなり」で吸収されていた入力がダイレクトに伝わるためです。

特に、元々サスペンションが硬めのスポーツモデルや、快適性を重視するセダンなどでは、乗り心地が硬くなったと感じる可能性があります。

対策:この特性を理解した上で、走行性能の向上というメリットと天秤にかけることが重要です。同乗者がいる機会が多い場合は、事前にその可能性を伝えておくと良いでしょう。

2. 運転スタイルによっては効果を体感しにくい

ステアリングを切った際の応答性が向上する、というのがドアスタビライザーの大きな効果です。

しかし、この変化は日常的な街乗りや穏やかな運転では、体感しにくい場合があります。

サーキット走行や峠道など、車の限界性能に近い領域で運転する機会が多いドライバーほど、その効果を明確に感じやすいとされています。

「効果なし」という感想を持つ人の一部は、この体感の差に起因すると考えられます。

3. ドアの開閉が重く、閉まりにくくなる

製品の構造上、ドアとボディの隙間を意図的に埋めるため、ドアを閉める際の抵抗が増加します。

これにより、今までと同じ力で閉めると半ドアになりやすくなったり、開閉が重く感じられたりすることがあります。

一方で、この抵抗感によってドアが閉まる際の音が「バタン」という軽い音から「ボムッ」という重厚な音に変わり、高級感が増したと感じるユーザーもいます。

4. 取り付けには専門的な工具と知識が必要

ドアスタビライザーの取り付けは、DIYで行うことも可能ですが、簡単ではありません。

特に、ボディ側のドアストライカーを固定しているボルトは、安全上の理由から非常に高いトルクで締め付けられています。

これを緩めたり締めたりするには、適切なサイズのビットソケットとトルクレンチが必須です。

不適切な工具で作業を行うと、ボルトの頭をなめてしまったり、規定トルクで締め付けられずに走行中の緩みや脱落に繋がったりする危険があります。

補足:自信がない場合は、無理せずディーラーや信頼できるカー用品店、整備工場に取り付けを依頼するのが最も安全で確実な方法です。

5. 品質の低い類似品や模倣品が存在する

人気パーツであるため、残念ながら精度の低い類似品や安価な模倣品も市場に出回っています。

これらの製品は、寸法精度が悪く適切に取り付けられなかったり、材質の強度が不足していたりする可能性があります。

期待した効果が得られないだけでなく、最悪の場合、車体側にダメージを与えてしまうことも考えられます。価格だけで選ばず、信頼できるメーカーの正規品を選ぶことが重要です。

デメリットを知ると不安になるかもしれませんが、これらは全て対策可能なものです。

走行性能の向上という明確な目的があるなら、これらの点を理解した上で導入を検討する価値は十分にありますよ。

本来の仕組みと得られる3つのメリット

ドアスタビライザーがなぜ車の走行性能を向上させるのか、その仕組みと具体的なメリットを理解することは、製品を正しく評価するために非常に重要です。

ここでは、その核心となるメカニズムと、装着によって得られる主な3つのメリットを解説します。

ドアスタビライザーの基本的な仕組み

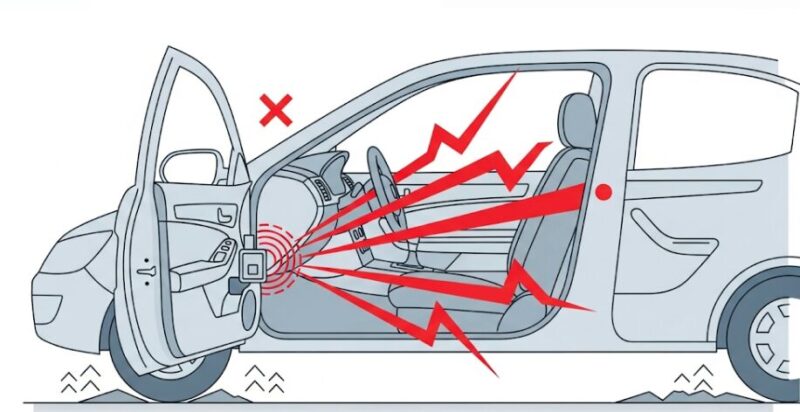

自動車のボディには、ドアを取り付けるための大きな開口部があります。

この開口部は構造上の弱点となり、走行中にコーナリングフォースなどの力がかかると、ボディに目に見えないレベルの「ねじれ」や「歪み」が生じます。

この歪みが、ステアリング操作に対する車の応答をわずかに遅らせる原因となります。

通常、ドアはヒンジとドアロック(ストライカー部分)でボディに固定されていますが、ドアロック部分には開閉をスムーズにするための「遊び」としての隙間が存在します。

ドアスタビライザーは、このドアロックとストライカー部分の隙間にスペーサーを挟み込むことで隙間をゼロに近づけ、ドア自体をボディの補強材(筋交い)として機能させるのです。

TRD公式サイトの解説によると、ステアリング操作時の車両応答遅れを低減し、クイックなレスポンスを実現するとされています。

この仕組みにより、以下のようなメリットが期待できます。

1. ボディ剛性の向上

最大のメリットは、車体全体の剛性が向上することです。ドアという大きな面がボディと一体化することで、ボディのねじれが抑制されます。これにより、サスペンションが設計通りに動きやすくなり、路面からの入力をしっかりと受け止められるようになります。結果として、走行安定性が増し、後部座席での揺れが軽減されるなど、乗り心地の改善に繋がることもあります。

2. ステアリング応答性の向上

ボディのねじれが減ることで、ハンドルを切った際の力の伝達ロスが少なくなります。そのため、ステアリング操作に対する車の反応が素早くなり、よりリニアでダイレクトなハンドリングフィールを得られます。特に、高速道路でのレーンチェンジや、連続するカーブを走行する際に、その違いを体感しやすいでしょう。

3. ドア周りの異音軽減

走行中に発生する「ギシギシ」「ミシミシ」といった不快な異音は、ボディのねじれによってドアとボディが擦れることが原因の場合があります。ドアスタビライザーによってドアとボディの一体感が高まることで、こうしたねじれに起因する異音が軽減される効果も期待できます。

異音や閉まらない原因とトラブル対処法

ドアスタビライザーを装着した後に、「ドアを閉めるたびに異音がする」「以前より強く閉めないと半ドアになる」といったトラブルが発生することがあります。

これらの多くは、製品の特性や取り付け精度に起因するもので、適切な対処を行うことで改善が可能です。

主なトラブルの原因

異音の発生

「ギシッ」「カチッ」といった異音の主な原因は、ドア側のプレートとボディ側のスライディング機構との接触部分における潤滑不足です。特に新品取り付け直後は、部品同士が馴染んでいないため音が出やすい傾向にあります。

ドアが閉まりにくい・半ドアになる

これは、製品がドアとボディの隙間を埋めているために発生する、ある意味で正常な現象です。

しかし、あまりにも強い力が必要な場合や、特定のドアだけが極端に閉まりにくい場合は、取り付け位置のズレが考えられます。

ストライカーの位置が上下左右にわずかにズレているだけで、スムーズな勘合を妨げてしまいます。

注意:不適切なトルク(締め付けの強さ)でボルトが固定されている場合も、トラブルの原因となります。トルクが弱いとガタつきや異音に繋がり、強すぎると部品や車体の変形を招く恐れがあります。

トラブルを感じた際は、以下の対処法を試してみてください。

| 症状 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 異音(金属音・摩擦音) | 接触面の潤滑不足 | ボディ側のスライディング機構の接触面に、シリコングリスやフッ素系潤滑剤を薄く塗布します。塗りすぎると埃を吸着するので注意してください。 |

| ドアが極端に閉まりにくい | 取り付け位置のズレ | 一度ストライカーのボルトを少し緩め、ドアを数回開閉して最適な位置に馴染ませてから、規定トルクで再度締め付けます。マーキングなどで元の位置を記録しておくと作業がスムーズです。 |

| ガタつき・緩みを感じる | トルク不足 | トルクレンチを使用して、メーカー指定の規定トルクでボルトが締め付けられているかを確認し、必要であれば増し締めします。 |

これらの対処法を試しても改善しない場合は、製品の初期不良や、車体側の個体差も考えられます。

無理に自分で解決しようとせず、取り付けを依頼した店舗やメーカーに相談するのが賢明です。

効果なし?ジムニーでの効果と乗り心地

特にボディ形状に特徴のあるジムニーにおいて、ドアスタビライザーの効果は多くのユーザーの関心事です。「効果がある」という声が多い一方で、「効果なし」と感じる人もおり、その評価は分かれる傾向にあります。

ジムニーにおけるドアスタビライザーの効果

ジムニーは、その堅牢なラダーフレーム構造と、大きなドア開口部を持つ箱型のキャビンが特徴です。

この構造は悪路走破性に優れる反面、オンロードでの走行時にはボディのねじれを感じやすい側面があります。

ドアスタビライザーを装着することで、このドア開口部が補強され、ボディの一体感が増します。これにより、以下のような効果が報告されています。

- ステアリング応答性の向上:ハンドル操作に対する車の反応がクイックになり、オンロードでの走行が楽しくなる。

- 直進安定性の向上:高速走行時や横風を受けた際のふらつきが軽減される。

- コーナリング時の安定感:カーブでのボディの歪みが抑えられ、ロール感が減ってしっかりとした走りになる。

- 密閉性向上と風切り音の低減:ドアの密着度が高まることで、副次的に風切り音が小さくなったと感じるケースもある。

つまり、ジムニー特有のボディの「ゆるさ」が引き締められ、よりカッチリとした走行フィールに変化する、というのが肯定的な意見の共通点です。

「効果なし」と感じる理由と乗り心地の変化

一方で「効果なし」と感じる理由は、主にドライバーの感度や期待値の違いにあります。

ドアスタビライザーによる変化は、サスペンション交換のように劇的なものではなく、あくまで「感覚」に訴える部分が大きいためです。

日常の買い物や通勤といったシーンでは、その差を意識しにくいかもしれません。

また、乗り心地については注意が必要です。

ボディ剛性が上がるということは、これまでボディのしなりでいなしていた路面からの衝撃が、より直接的に伝わるようになることを意味します。

元々乗り心地が硬めのジムニーにおいて、この変化が「しっかり感」と捉えられるか、「ゴツゴツ感の増加」と捉えられるかは個人差が大きいです。特に、オフロード走行をメインに考える場合、ボディにある程度の「しなり」があった方が走りやすいと感じるドライバーもいるでしょう。

結論として、ジムニーへの装着は、オンロードでの走行性能やしっかりとしたハンドリングを重視するユーザーにとっては、メリットの大きいカスタムと言えます。

しかし、乗り心地の変化については、個人の好みによって評価が分かれる点を理解しておく必要があります。

ストライカーカバーの効果との違いは?

ドアスタビライザーを調べていると、「ドアストライカーカバー」というよく似た場所に取り付けるパーツを目にすることがあります。

両者は見た目や取り付け箇所が似ているため混同されがちですが、その目的と効果は全く異なります。

適切なパーツを選ぶために、両者の違いを正確に理解しておきましょう。

簡単に言うと、ドアスタビライザーは「走行性能を向上させる機能パーツ」であり、ストライカーカバーは「保護とドレスアップを目的としたアクセサリーパーツ」です。

それぞれの特徴を比較すると、その違いはより明確になります。

| 項目 | ドアスタビライザー | ドアストライカーカバー |

|---|---|---|

| 主な目的 | ボディ剛性の向上、走行性能の改善 | ストライカーの保護、異音軽減、ドレスアップ |

| 仕組み | ドアとボディの隙間を埋め、車体を一体化させる | 金属製のストライカーを樹脂やゴムで覆う |

| 期待できる効果 | ステアリング応答性向上、走行安定性向上 | ドア開閉時の金属音軽減、錆や傷の防止、見た目の質感向上 |

| 材質 | スチール、高強度樹脂(ナイロン)など | シリコン、ゴム、プラスチック(ABS樹脂)など |

| 取り付け方法 | 純正ストライカーと交換(ボルト固定) | 両面テープで貼り付け、または被せるだけ |

このように、ストライカーカバーは、剥き出しの金属部分を隠して見た目を良くしたり、ドアを閉めた際の「カチャ」という音を軽減したりするのが主な役割です。

走行性能に直接的な影響を与えるものではありません。

もしあなたが、車の走りをより良くしたいと考えているのであれば、選ぶべきはドアスタビライザーです。

一方で、手軽に愛車の質感を高めたい、金属部分の錆や傷を防ぎたいという目的であれば、ストライカーカバーが適しています。目的を混同しないように注意しましょう。

ドアスタビライザーのデメリット以外の選び方

- 失敗しないドアスタビライザーの選び方

- ドアスタビライザーのアイシンとTRDの違い

- ホンダや日産用の適合表はある?

- 自作は可能?ドアスタビライザーと車検

- 総括:ドアスタビライザーのデメリットとは

失敗しないドアスタビライザーの選び方

ドアスタビライザーは、正しく選んで装着してこそ本来の効果を発揮します。

価格やデザインだけで安易に選んでしまうと、「効果がなかった」「取り付けられなかった」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、後悔しないための3つの重要なチェックポイントを解説します。

ポイント1:適合車種を必ず確認する

最も基本的なことですが、自分の車に適合する製品かを確認することが絶対条件です。

ドアストライカーの形状や、それを取り付けるボルトの位置・サイズは、車種や年式によって微妙に異なります。

「汎用」と記載されている製品であっても、全ての車に無加工で取り付けられるわけではありません。

購入前には、必ずメーカーの公式サイトや信頼できる販売店のウェブサイトで公開されている適合表を確認し、ご自身の車の「車種名」「型式」「年式」が記載されているかをチェックしてください。

注意:適合表にない車種への流用や加工取り付けは、予期せぬトラブルや安全性の低下を招くリスクが非常に高いため、専門知識がない限りは避けるべきです。

ポイント2:信頼できるメーカーの製品を選ぶ

市場には様々な価格帯のドアスタビライザーが存在しますが、品質と信頼性で選ぶなら、実績のあるメーカーの正規品が最も安心です。

- TRD (トヨタ・レーシング・ディベロップメント):トヨタの公式ワークスブランド。品質、性能ともに信頼性が高く、多くのトヨタ・レクサス車に適合します。

- AISIN (アイシン):TRD製品の製造元でもある大手自動車部品メーカー。ロゴが違うだけでTRD製と基本的には同じ製品であり、高い品質を誇ります。

- CUSCO (クスコ):モータースポーツ部品で有名なブランド。トヨタ車以外にもスズキやマツダなど、幅広い車種への適合品をラインナップしています。

これらのメーカー品は、厳しいテストを経て開発されており、寸法精度や材質の強度、耐久性が保証されています。価格は高めですが、安全に関わるパーツであることを考えれば、確かな品質の製品を選ぶことが賢明な判断と言えます。

ポイント3:取り付け方法を事前に確認する

製品を選んだら、次にどうやって取り付けるかを考えます。選択肢は「DIYで取り付ける」か「プロに依頼する」の2つです。

DIYで取り付ける場合

作業にはトルクレンチや特殊な形状のビットソケット(T40やT60など)が必須です。

これらの工具を持っていない場合は、別途購入費用がかかります。また、メーカーが公開している取扱説明書を熟読し、手順と規定トルクを正確に守って作業する必要があります。

プロに依頼する場合

ディーラーやカー用品店、整備工場などに依頼します。

工賃はかかりますが、工具を揃える必要がなく、何よりもプロが確実に取り付けてくれるという安心感が得られます。取り付けに少しでも不安がある場合は、迷わずプロに任せることを強くおすすめします。

ドアスタビライザーのアイシンとTRDの違い

ドアスタビライザーの代表的なブランドとして、「アイシン(AISIN)」と「TRD」がよく挙げられます。

どちらも信頼性が高く人気ですが、いざ購入しようとすると「どちらを選べば良いのか?」と迷う方も少なくありません。結論から言うと、この2つの製品に性能上の違いは基本的にありません。

製造元は同じ「アイシン」

実は、TRDブランドで販売されているドアスタビライザーは、世界的な自動車部品メーカーであるアイシンが開発・製造しています。つまり、TRDのドアスタビライザーは、アイシン製の製品にTRDのロゴを刻印した、いわばOEM(相手先ブランドによる生産)品なのです。

これは、トヨタのモータースポーツ活動を担うTRDが、アイシンの高い技術力と品質を認めている証拠とも言えます。

主な違いは「ロゴ」と「ブランドイメージ」

性能や構造、材質が同じであるため、両者の実質的な違いは以下の2点に集約されます。

| TRD製 | アイシン製 | |

|---|---|---|

| ロゴ | 「TRD」または「GR」のロゴが刻印されている | 「AISIN」のロゴが刻印されている |

| ブランド | トヨタの公式カスタムパーツとしての安心感とステータス性 | 純正部品も手掛ける大手メーカーとしての信頼性 |

| 基本的な性能・構造 | 同一 | |

どちらを選ぶべきか?

性能が同じである以上、選択の基準は個人の好みになります。

- お乗りの車がトヨタ車やレクサス車で、ブランドの統一感を重視するならTRD製

- モータースポーツのイメージを加えたいならTRD製やGRロゴ入り

- シンプルで質実剛健なイメージを好むならアイシン製

- 販売店や時期による価格差を比較して、少しでも安価な方を選びたい場合

このように、ご自身の価値観やこだわり、価格などを比較して、納得のいく方を選ぶと良いでしょう。どちらを選んでも、得られる性能向上効果に差はありません。

これでブランド選びの迷いはなくなりましたね!どちらも性能は折り紙付きなので、あとは実際の製品を見て決めるだけです。

信頼性の高いTRD製とアイシン製のドアスタビライザーは、主要なオンラインストアで手軽に購入できます。

ロゴの好みや現在の価格を比較して、あなたの愛車にぴったりの製品を選んでみましょう。

TRD ドアスタビライザー(汎用)

「TRD」や「GR」のロゴが、愛車のスポーティーな印象を高めます。トヨタ・レクサス車オーナーや、ブランドの統一感を重視する方におすすめです。

アイシン ドアスタビライザー

純正部品も手掛けるメーカーならではの信頼性が魅力。「AISIN」のシンプルなロゴは、車種を選ばずスマートに馴染みます。

購入前には、必ず商品説明ページでご自身の車種が適合しているかを再度確認してください。

ホンダや日産用の適合表はある?

「自分のホンダ車や日産車にもドアスタビライザーを付けたい」と考える方は非常に多いですが、残念ながらTRDやアイシンの公式サイトでは、ホンダ車や日産車の多くは公式な適合車種としてリストアップされていません。

なぜ公式適合がないのか?

これには、いくつかの理由が考えられます。

- 開発の経緯:元々がトヨタ86/スバルBRZ向けに開発されたパーツであり、主にトヨタ系列の車種を中心に適合確認が進められてきたため。

- ストライカー形状の違い:ドアストライカーやその周辺の形状、使用されているボルトのサイズがメーカーによって異なり、単純な流用が難しいため。

- 検証コスト:全てのメーカーの全車種に対して適合を確認し、性能を保証するには莫大な時間とコストがかかるため。

他社メーカーからのリリース状況

しかし、諦める必要はありません。近年では、TRD/アイシン以外のパーツメーカーも同様の機能を持つ製品を開発・販売しています。特に、サスペンションやボディ補強パーツで定評のある「CUSCO(クスコ)」は、トヨタ車以外にも適合車種を広げています。

このように、自分の車種名と「ドアスタビライザー」を組み合わせて検索し、サードパーティ製のパーツメーカーから適合品がリリースされていないかを確認するのが有効な手段です。

流用や加工は自己責任で

インターネット上では、ホンダ車や日産車に他車種用を加工して取り付けたというDIYの情報が見受けられます。

しかし、ボルト穴を削って広げたり、スペーサーを追加したりする行為は、部品の強度を著しく低下させ、走行中にドアが開くなどの重大な事故に繋がる危険性があります。

安全に関わる重要なパーツであるため、安易な流用や加工は絶対に避け、必ず適合が確認されている製品を使用してください。

自作は可能?ドアスタビライザーと車検

市販品の価格を考えると、「もっと安価に自作できないか?」という発想に至る方もいるでしょう。

また、取り付けた後の車検についても気になるところです。ここでは、自作のリスクと車検への影響について解説します。

ドアスタビライザーの自作について

結論から言うと、ドアスタビライザーの自作は推奨できません。

インターネット上では、ホームセンターで販売されているゴム板や「家具用すべり材」などをドアストライカー周りに貼り付け、隙間を埋める方法が紹介されています。

確かに、隙間を埋めるという原理自体は同じであり、プラセボ効果も含めて何らかの変化を感じる可能性はあります。

しかし、市販品は、材質の強度、摩擦係数、耐久性、そして万が一の際の安全性まで、綿密な計算とテストに基づいて設計されています。

自作パーツでは、これらの性能を確保することは不可能です。

自作に伴う具体的なリスク

- 材質の強度不足:走行中の強力な力に耐えられず、破損・脱落する恐れがある。

- 不適切な摩擦係数:ドアの開閉が困難になったり、逆に滑りすぎて固定が甘くなったりする。

- 耐久性の欠如:すぐに摩耗や変形を起こし、効果が持続しない。

- 安全性の未保証:最も危険なのは、事故の衝撃でドアが開かなくなる、あるいは逆にドアが開いてしまうリスクです。

数万円を節約するために、安全性という最も重要な要素を犠牲にすることは決して割に合いません。必ず、信頼できるメーカーの正規品を使用してください。

ドアスタビライザーと車検

市販のボルトオンで装着するタイプのドアスタビライザーであれば、車検に全く問題はありません。

これらのパーツは、道路運送車両法における「指定部品」に分類されることが多く、取り付けにあたって構造変更などの手続きは不要です。そのまま装着した状態で問題なく車検を通過できます。

ただし、これはあくまで適切に製造・販売された市販品の場合です。

前述のような自作パーツや、ボディに溶接するような恒久的な取り付け方をした場合は、検査官から保安基準に適合しないと判断される可能性があります。安心して車に乗り続けるためにも、ルールを守ったカスタムを楽しみましょう。

最後に、この記事で解説した「ドアスタビライザー」に関する要点をリスト形式でまとめます。

デメリットとメリット、選び方や注意点を総合的に理解し、あなたのカーライフに本当に必要なパーツかどうかを判断するための参考にしてください。

- ドアスタビライザーはドアとボディの隙間を埋めボディ剛性を高めるパーツ

- デメリットとして乗り心地が硬質に感じられることがある

- 運転スタイルによっては効果を体感しにくい場合がある

- ドアの開閉が重くなったり半ドアになりやすくなったりする

- 取り付けにはトルクレンチなどの専門工具が必要になる

- 安価な類似品や模倣品は品質や安全性の面でリスクがある

- 主なメリットはボディ剛性とステアリング応答性の向上

- 走行中の安定性が増し異音が軽減される効果も期待できる

- 異音や閉まりにくさのトラブルは潤滑や位置調整で改善する場合がある

- ジムニーのような箱型ボディの車種では特に剛性アップの効果を感じやすい

- ストライカーカバーは走行性能ではなく保護やドレスアップを目的とするパーツ

- 選ぶ際は適合車種の確認が最も重要

- TRDとアイシン製に性能差はなくロゴの違いが主

- ホンダや日産など公式適合のない車種への安易な流用や自作は危険

- 市販のドアスタビライザーを正しく装着していれば車検は問題ない

ドアスタビライザーは、ドアとボディの隙間を埋めて剛性を高め、ステアリング応答性や走行安定性を向上させるカスタムパーツです。

その一方で、乗り心地が硬質に感じられたり、運転スタイルによっては効果を体感しにくかったりするデメリットも存在します。

購入で後悔しないためには、ご自身の車が適合表に記載されているかを必ず確認し、TRDやアイシンといった信頼できるメーカーの正規品を選ぶことが重要です。

取り付けにはトルクレンチなどの専門工具が必要なため、自信がなければプロに依頼しましょう。正しく装着すれば車検は問題ありませんが、安全性の観点から自作は推奨されません。

smart-info

smart-info