パフォーマンスダンパーの導入を検討する際、「本当に効果があるのか」「高価なパーツだから失敗したくない」といった不安を感じていませんか。

特に、パフォーマンスダンパーのデメリットについては、購入前にしっかりと把握しておきたい重要なポイントです。

この記事では、そもそもパフォーマンスダンパーの理屈は何かという基本から、具体的なメリットと得られる効果、そして多くの人が気になる費用対効果までを徹底解説します。

さらに、パフォーマンスダンパーの装着で後悔しやすい人の特徴や、よく比較されるタワーバーとの違いも明らかにします。

四輪車だけでなく、バイクのパフォーマンスダンパーに関するデメリット、特にSR400のような特定車種での注意点や、一部で聞かれる「効果なし」というバイクの声についても深掘りします。

ハイラックスのような車種でパフォーマンスダンパーの効果が何なのか、またパフォーマンスダンパーの寿命はどのくらいなのか、といった多角的な疑問に答えることで、あなたが納得のいく判断を下せるようサポートします。

- パフォーマンスダンパーの具体的なデメリット

- メリットとの比較と後悔しないための判断基準

- 四輪・二輪それぞれの車種における効果と注意点

- 他のボディ補強パーツとの明確な違い

パフォーマンスダンパーのデメリットと基本

- 【費用・乗り心地・重量】パフォーマンスダンパーの具体的なデメリット

- そもそもパフォーマンスダンパーの理屈は?

- パフォーマンスダンパーの装着で後悔しやすい人の特徴

- デメリットを上回る?本来のメリットと得られる効果を再確認

- 似て非なるもの?タワーバーとの違い

【費用・乗り心地・重量】パフォーマンスダンパーの具体的なデメリット

パフォーマンスダンパーには多くのメリットがある一方で、導入前には必ず理解しておくべき具体的なデメリットも存在します。主なものとして、費用・乗り心地・重量の3つの観点が挙げられます。

どんなに良いパーツでも、デメリットを理解せずに装着すると「こんなはずじゃなかった…」と後悔につながりかねません。ここで挙げるポイントをしっかり確認しましょう。

費用:高価なパーツ代と工賃

最大のデメリットは、やはりコストの高さです。

製品本体の価格に加えて、専門的な取り付け技術が必要なため工賃も発生します。車種にもよりますが、総額で10万円を超えるケースも珍しくありません。

また、このパーツはリセールバリュー(車の売却価格)にはほとんど影響しない点も注意が必要です。あくまで乗り心地や走行性能を向上させるための投資であり、金銭的なリターンを期待するものではないと認識しておく必要があります。

| 種類 | 本体価格の目安 |

|---|---|

| 四輪車用 | 90,000円 ~ 120,000円 |

| 二輪車用(バイク) | 30,000円 ~ 40,000円 |

※上記はあくまで目安であり、車種やブランドによって価格は異なります。

乗り心地:路面からの情報が減り、感覚が変わる可能性

微細な振動を吸収するという特性上、路面からのインフォメーションがダイレクトに伝わりにくくなります。

これを「乗り心地がマイルドになった」と好意的に捉える声が多い一方、スポーティーな走行を好むドライバーにとっては「路面状況が分かりにくい」「運転のダイレクト感が薄れた」と感じる可能性があります。

また、非常に稀なケースですが、車種やセッティング、個人の感じ方によっては、足回りが硬くなったように感じられたり、特定の段差で不快な揺れを感じたりする可能性もゼロではありません。

重量:わずかながら車重が増加する

パーツを追加で取り付けるため、当然ながら車両重量は増加します。

とはいえ、四輪車用で1本あたり約1kg程度とされており、実際の走行で体感できるほどの大きな影響はありません。

燃費性能への影響も軽微と考えてよいでしょう。ただし、コンマ1秒を争うモータースポーツや、徹底的な軽量化を目指すカスタムにおいてはデメリットとなり得ます。

- 費用:パーツと工賃を合わせると高額になりがちで、リセール価値には反映されない。

- 乗り心地:路面からの情報が減少し、ダイレクトな操舵感が好きな人には物足りない場合がある。

- 重量:軽微ではあるが、車両重量が増加する。

そもそもパフォーマンスダンパーの理屈は?

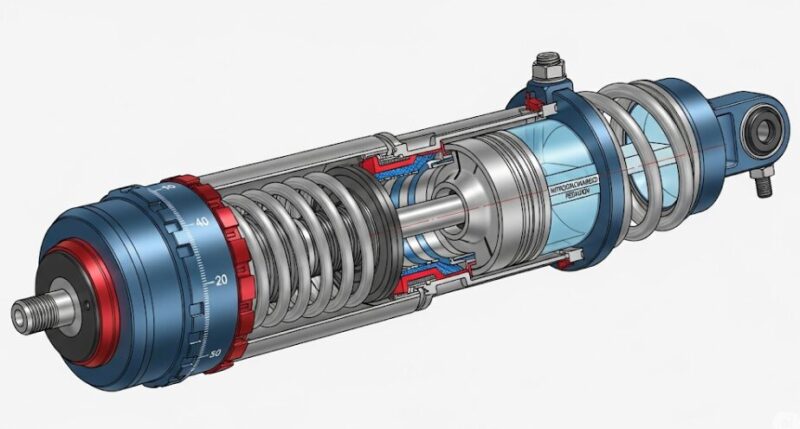

パフォーマンスダンパーは、走行中に車体フレームに生じるごくわずかな変形や微細な振動を吸収し、乗り心地や操縦安定性を向上させるためのパーツです。

開発したのはヤマハ発動機株式会社であり、その技術は多くの自動車メーカーで純正採用されるなど、高い信頼性を持っています。

このパーツの基本的な理屈は、車体の2点間に特殊なダンパーを取り付けることで、フレームが変形しようとするエネルギーを熱エネルギーに変換して発散させることにあります。

ここで重要なのは、サスペンションのダンパーとの役割の違いです。

- サスペンション:路面の大きな凹凸や段差を乗り越える際の、数センチ単位の大きな衝撃を吸収します。

- パフォーマンスダンパー:走行中に常に発生している、1mm以下のマイクロメートル単位の微細な振動やフレームの変形を制御します。

つまり、パフォーマンスダンパーは車体全体の剛性を単純に高める(硬くする)のではなく、フレームの不要なしなりや振動を穏やかに「いなす」ことで、車体挙動を安定させるのが主な役割です。これにより、乗り心地が上質になったり、コーナリングがスムーズになったりする効果が生まれるのです。

補足:なぜ微細な振動が問題になるのか?

自動車のフレームは非常に頑丈に作られていますが、金属である以上、走行中は常にねじれやしなりといった微小な変形を繰り返しています。この変形が乗り心地の雑味や、高速走行時のわずかな不安定感につながることがあります。パフォーマンスダンパーは、この「雑味」の部分を効果的に取り除くための装置と言えます。

パフォーマンスダンパーの装着で後悔しやすい人の特徴

パフォーマンスダンパーは、すべての人にとって満足度の高いパーツとは限りません。特に、以下のような特徴を持つ方は、装着後に「期待と違った」と後悔してしまう可能性があります。

- 軽快なハンドリング(ヒラヒラ感)を最優先する人

パフォーマンスダンパーは車体の挙動をしっとりと落ち着かせる方向に作用します。そのため、クイックで軽快な切り返しや、バイクの「ヒラヒラ感」を重視する方にとっては、ハンドリングが少し重く、マイルドに感じられてしまうことがあります。 - コストパフォーマンスを最も重視する人

前述の通り、パフォーマンスダンパーは高価なパーツです。費用対効果をシビアに考える場合、その価格に見合うほどの劇的な変化を感じられず、不満に思ってしまう可能性があります。 - 乗り心地の subtle(微妙)な変化に気づきにくい人

このパーツがもたらす変化は、突き上げるような衝撃がゼロになる、といった劇的なものではありません。あくまで乗り心地の「質」を高めるものです。普段から車の細かな挙動や振動にあまり注意を払わない方だと、高額な投資をしたにもかかわらず効果を実感しにくいかもしれません。 - 主に低速での街乗りがメインの人

パフォーマンスダンパーの効果は、高速道路での直進安定性や、速度域の高いコーナリング、荒れた路面を走行する際など、車体に負荷がかかるシーンで特に発揮されます。渋滞の多い市街地を低速で走行することがほとんどの場合、その恩恵を感じる機会は少ないでしょう。

これらの特徴に当てはまるからといって、必ずしも満足できないわけではありません。しかし、自分が車やバイクに何を求めているのかを明確にした上で、導入を検討することが後悔しないための鍵となります。

デメリットを上回る?本来のメリットと得られる効果を再確認

ここまでデメリットや注意点について解説してきましたが、もちろんパフォーマンスダンパーにはそれを上回る可能性のある、多くのメリットが存在します。高価でありながらも多くの車種で採用され、人気を博している理由を再確認してみましょう。

長距離運転の疲労を大幅に軽減

最も多くのユーザーが実感する効果の一つが、疲労感の軽減です。走行中にドライバーが意識せずとも感じている微細な振動や、細かなハンドルのブレを抑制するため、長時間運転しても疲れにくくなります。特に高速道路を使ったロングツーリングなどでは、目的地に到着した際の疲労度が大きく変わってきます。

ワンランク上の上質な乗り心地を実現

路面のざらつきや細かな凹凸から伝わる不快な振動の角が取れ、乗り心地が非常にマイルドかつ上質になります。これにより、同乗者からの評判も良くなる傾向があり、車酔いをしやすいお子様がいるご家庭などでも喜ばれることがあります。「車の格が一つ上がったようだ」と表現されることも少なくありません。

操縦安定性の向上による安心感

コーナリング中の車体の揺れや、レーンチェンジ時のふらつきが収まりやすくなり、車体挙動が安定します。これにより、ドライバーは安心してステアリング操作に集中でき、運転そのものがより楽しく、そして安全になります。特に、車高の高いミニバンやSUVでは、横風に対する安定性の向上も期待できます。

デメリットを理解した上で、これらのメリットに強い魅力を感じるのであれば、パフォーマンスダンパーはあなたにとって非常に価値のある投資になる可能性が高いです!

似て非なるもの?タワーバーとの違い

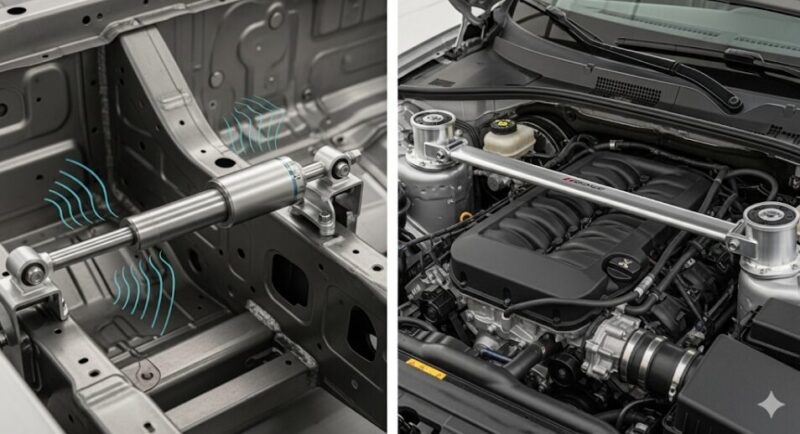

ボディ補強パーツとして、パフォーマンスダンパーとしばしば比較されるのが「タワーバー」です。どちらも走行性能を向上させる目的で装着されますが、その役割と効果は全く異なります。

一言で違いを説明すると、以下のようになります。

- タワーバー:ボディの「剛性」を高め、変形そのものを抑制するパーツ。

- パフォーマンスダンパー:ボディの「減衰性」を高め、変形からの復元や振動を穏やかにするパーツ。

タワーバーは、左右のサスペンション取り付け部などを連結することで、ボディのねじれや歪みを物理的に抑え込みます。これにより、ステアリングを切った際の応答性がシャープになり、ダイレクトなハンドリング感覚が得られます。

一方で、パフォーマンスダンパーはボディの変形を許容しつつ、その振動をダンパーで吸収します。そのため、乗り心地の質感を損なうことなく、安定性を向上させることができます。

| 項目 | パフォーマンスダンパー | タワーバー |

|---|---|---|

| 目的 | 車体の振動吸収・減衰 | 車体の剛性向上・変形抑制 |

| 主な効果 | 乗り心地向上、疲労軽減、安定性向上 | ハンドリングの応答性向上、剛性感アップ |

| 乗り味の変化 | しっとり、マイルド、上質になる | シャープ、ダイレクト、硬質になる |

| 適した用途 | 快適な長距離ドライブ、同乗者の快適性重視 | スポーティーな走行、クイックな操作性重視 |

このように、両者は全く異なるアプローチで車の性能を高めるパーツです。どちらが優れているというわけではなく、どのような走りや乗り味を求めるかによって、最適な選択は変わります。

車種別で見るパフォーマンスダンパーのデメリットと効果

- ハイラックス パフォーマンスダンパーの効果は何ですか?

- バイクのパフォーマンスダンパーデメリットはある?

- SR400 パフォーマンスダンパー デメリットを検証

- なぜ?バイクにパフォーマンスダンパーは効果なしの声

- パフォーマンスダンパー 寿命と交換時期の目安

- 総括:パフォーマンスダンパーのデメリットを理解し選ぶ

ハイラックス パフォーマンスダンパーの効果は何ですか?

ハイラックスのような、車高が高くラダーフレーム構造を持つピックアップトラックにおいて、パフォーマンスダンパーは特に高い効果を発揮する可能性があります。

ハイラックスに期待される主な効果は、走行安定性の向上と乗り心地の改善です。

ハイラックスにおける主な効果

- ロール(横揺れ)の抑制

車高の高い車両は、コーナリングやレーンチェンジ時に車体が大きく傾く「ロール」が発生しやすくなります。パフォーマンスダンパーは、このロールの発生と収束を穏やかにし、安定した走行をサポートします。これにより、高速道路でのふらつきが減り、運転時の安心感が大きく向上します。 - 乗り心地の質的向上

トラック特有の、路面の凹凸を拾った際の細かな振動や、大きな段差を越えた後の車体の揺れの収まりが良くなります。特に後部座席の乗り心地改善に寄与する可能性があり、同乗者の快適性が向上します。

一方で、デメリットとしては、やはり高価な費用が挙げられます。

また、元々頑丈なラダーフレーム構造のため、乗用車ほどの劇的な変化を感じにくいと感じる方もいるかもしれません。特に、日常的に荷台に重量物を積載して走行している場合と、空荷の場合とで効果の感じ方が変わる可能性も考慮しておくと良いでしょう。

バイクのパフォーマンスダンパーデメリットはある?

四輪車だけでなく、二輪車(バイク)用のパフォーマンスダンパーも多くの車種にラインナップされています。バイクにおいても乗り心地の向上や疲労軽減といったメリットが期待できますが、特有のデメリットも存在します。

バイクにおける主なデメリット

- ハンドリングの変化

最も多く指摘されるのが、ハンドリング感覚の変化です。車体の挙動が安定する反面、「コーナーへの倒し込みが少し重くなった」「軽快感が薄れた」と感じるライダーがいます。バイクならではの「ヒラヒラと操る楽しさ」を重視する方にとっては、この変化がデメリットになる可能性があります。 - 見た目(デザイン)への影響

パフォーマンスダンパーはフレームに後付けするパーツのため、車体デザインとの相性が問われます。特にネイキッドやクラシックタイプのバイクでは、パーツが目立ちやすく、「メカニカルで格好良い」と感じる人もいれば、「デザインのバランスが崩れる」と感じる人もおり、好みが分かれるポイントです。 - 費用

四輪車ほどではありませんが、バイクパーツとしては比較的高価な部類に入ります。工賃も含めると、数万円の出費となるため、費用対効果を慎重に考える必要があります。

バイクの場合、車以上にライダーの感覚や好みが乗り味の評価に直結します。そのため、装着によって得られる安定性と、失われる可能性のある軽快感を天秤にかけ、自分のライディングスタイルに合っているかを判断することが重要です。

SR400 パフォーマンスダンパー デメリットを検証

多くのファンを持つヤマハ SR400にも、パフォーマンスダンパーは設定されています。エンジンの鼓動感やシンプルな乗り味を愛するライダーが多いSR400だからこそ、装着による変化については賛否両論があります。

SR400におけるパフォーマンスダンパーのデメリットとして、特に指摘されやすいのは以下の2点です。

1. デザインとの調和

前述のバイク全般のデメリットとも共通しますが、SR400の持つスリムでクラシカルな車体の美観を損なうと感じる意見があります。特にエンジンの造形美を重視するオーナーにとって、フレームに追加される無骨なダンパーは、見た目の上で許容しがたいデメリットになる可能性があります。

2. SRらしさの変化

SR400の魅力である単気筒エンジンの「鼓動感」や、車体全体で路面を感じるようなダイレクトな乗り味が、パフォーマンスダンパーによってマイルドになることを惜しむ声があります。ハンドルの微振動は軽減される一方で、ステップから伝わる振動は残るため、体感的なバランスに違和感を覚えるという指摘も見られます。

「高速走行時の安定性が増して長距離が楽になった」という大きなメリットがある一方で、「SRならではの荒々しさが薄れてしまった」と感じる可能性もある、非常に好みが分かれるカスタムと言えるでしょう。

なぜ?バイクにパフォーマンスダンパーは効果なしの声

一部で「パフォーマンスダンパーを装着しても効果がなかった」という声が聞かれることがあります。

これにはいくつかの理由が考えられます。

「効果なし」と感じる主な理由

- ライダーの期待値とのズレ

最も多いのが、「劇的な変化」を期待しすぎているケースです。パフォーマンスダンパーは、乗り味を「激変」させるのではなく、「上質」にするためのパーツです。サスペンション交換のような大きな乗り心地の変化を期待していると、「効果なし」と感じてしまう可能性があります。 - ライダーの感性や走り方

効果の感じ方には個人差が大きく、乗り手の感性に左右されます。また、主に低速域での走行が中心の場合や、元々スムーズな運転を心がけている場合、その恩恵を感じにくいこともあります。 - 車両の状態や特性

元々フレーム剛性が非常に高い車種や、すでに他の補強パーツが装着されている車両の場合、パフォーマンスダンパーを追加しても体感できる変化が少ないことがあります。 - 類似品や不適切な取り付け

正規品ではなく安価な類似品を使用した場合や、指定されたトルクで正しく取り付けられていない場合は、本来の性能を発揮できず「効果なし」という結果につながります。

もし効果に疑問を感じた場合は、まず取り付け状態に問題がないか、信頼できるショップで確認してもらうことをお勧めします。その上で、パーツの特性を正しく理解し、過度な期待をせずに乗り味の「質」の変化に注目することが大切です。

パフォーマンスダンパーの寿命と交換時期の目安

パフォーマンスダンパーの寿命やメンテナンスについて心配される方もいるかもしれません。結論から言うと、このパーツは基本的にメンテナンスフリーであり、明確な交換時期は設定されていません。

自動車のサスペンションに使われるショックアブソーバーは、走行距離に応じてオイルが劣化したり、ガスが抜けたりするため、数万km~10万km程度での交換が推奨される消耗品です。しかし、パフォーマンスダンパーは、サスペンションのように常に大きくストロークするわけではなく、微細な変位を制御する役割のため、構造的に負荷が少なく、耐久性が非常に高いのが特徴です。

そのため、定期的な交換は不要と考えて問題ありません。

交換は不要ですが、万が一に備えて、洗車時やメンテナンスの際に以下の点を目視で確認しておくと安心です。

- ダンパー本体からのオイル漏れの有無

- 取り付けボルトやブラケット(ステー)の緩みやガタつきの有無

- 事故や縁石への乗り上げなどによる物理的な損傷(曲がりや大きな傷)の有無

上記のような異常が見られない限り、長期間にわたって性能を維持し続けることができます。このメンテナンスフリーである点も、パフォーマンスダンパーの隠れたメリットの一つと言えるでしょう。

総括:パフォーマンスダンパーのデメリットを理解し選ぶ

- パフォーマンスダンパーは車体の微細な振動を吸収するパーツ

- 主なデメリットは高価な費用、乗り心地の変化、わずかな重量増

- 費用は四輪で約10万円、二輪で約3~4万円が目安

- リセールバリューにはほとんど影響しない

- 乗り心地は上質になるが、路面からの情報が減る可能性がある

- 軽快なハンドリングを好む人には向かない場合がある

- メリットは疲労軽減、操縦安定性の向上、乗り心地の上質化

- タワーバーは剛性を高めるパーツで、役割が全く異なる

- ハイラックスのような車高の高い車ではロール抑制効果が高い

- バイクではハンドリングが重く感じられたり、見た目がデメリットになったりすることがある

- SR400ではクラシカルなデザインとの相性や「らしさ」の変化が問われる

- 「効果なし」と感じる原因は過度な期待やライダーの感性による部分が大きい

- 基本的にメンテナンスフリーで、明確な寿命や交換時期はない

- オイル漏れや物理的損傷がなければ長期間使用可能

- 導入を成功させる鍵は、デメリットを許容し、メリットに価値を見出せるかどうかの判断

パフォーマンスダンパーは、車体の微細な振動を吸収し、乗り心地を上質にするパーツです。主なメリットは、長距離運転での疲労軽減や走行安定性の向上にあります。

一方で、デメリットとして最も大きいのは10万円前後かかる高額な費用です。また、乗り味がマイルドになるため、人によっては路面からの情報が減り、ハンドリングが重くなったと感じる可能性があります。特に、軽快な操作感を重視する方や、費用対効果を厳しく見る方には不向きな場合もあります。

基本的にメンテナンスは不要ですが、「劇的な変化」ではなく「乗り味の質的向上」を目的とするパーツだと理解し、ご自身の価値観と照らし合わせて慎重に導入を検討することが後悔しないための鍵となります。

関連記事

smart-info

smart-info