この記事では以下のような疑問にお答えします。

- 車のナンバーひらがなでレアなのは?と気になるけど、どこを見ても情報がバラバラ

- ひらがなの決め方や、人気・かっこいいナンバーの条件が分からない

ナンバープレートは日常的に目にするものですが、その「ひらがな」に込められた意味を知らないままでは、せっかくの個性や話題性を見逃してしまうかもしれません。

さらに、希望ナンバー制度でどこまで選べるのかを誤解していると、思わぬミスマッチや手間が生じることもあります。

そこで、この記事では、「レアなひらがなの車のナンバー」を紹介すると共に、車に使ってはいけないひらがな、「を」「う」「す」 の使い方、ひらがな一覧と用途の違い、珍しいナンバーの数字との関係、日本一珍しいナンバープレートは?といった幅広いテーマを網羅的に解説しています。

この記事を読むことで、ひらがなや数字の使い方・選ばれ方を体系的に理解でき、ナンバープレートに隠されたルールやレア度を正しく把握できます。また、人気やかっこいいナンバーの傾向を知ることで、自分に合ったナンバー選びにも役立ちます。

- レアなひらがなナンバーの種類と使われる条件

- 事業用車に使われるひらがなの違い

- 希望ナンバーで選べる部分と選べない部分の違い

- 数字やひらがなの組み合わせによる珍しさの基準

ナンバープレートの「ひらがな」や「数字」には、車の用途や背景に基づく深い意味があります。この記事を読むことで、ただの記号だったナンバーが、あなたの車を表す大切な“個性”に変わるかもしれません。

車ナンバー!ひらがなでレアな文字とその背景

- 車のナンバーひらがなでレアなのは?

- 車ナンバー「を」「う」「す」の使い方とは

- 使ってはいけないひらがなは?

- ナンバーに使えるひらがなの一覧と用途の違い

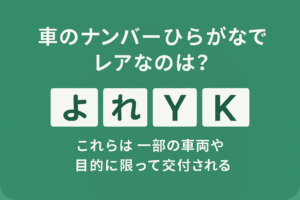

車のナンバーひらがなでレアなのは?

車のナンバープレートに使われている「ひらがな」には、日常ではあまり見かけないものがあります。そうした中で「レア」とされるひらがなには、特定の車両や使用目的に限って使われるものが多く含まれています。

特に珍しいのが、「よ」や「れ」、そしてアルファベットに置き換えられた「Y」「E」「K」などです。

これらは一部の条件下でしか交付されないため、市街地などを走っていてもほとんど見かけることがありません。例えば、「よ」は退役した米軍関係者が日本国内で引き続き所有する車両に与えられるもので、全国でも20台以下しか存在しないと言われています。

また、「れ」も特定地域にしか存在しないひらがなです。これは、北海道や沖縄県などでレンタカーの登録数が非常に多くなった結果、「わ」ナンバーが枯渇し、代替として「れ」が使われ始めたという経緯があります。

さらに、使用されないひらがなも存在します。

例えば「し」は「死」を連想させるため、「へ」は「屁」、「ん」は発音しにくいため採用されていません。これらはレアというより“使われない”部類に入りますが、ナンバーの文字に特別な意味や配慮があることがわかります。

このように、車のナンバーに使われるひらがなの中でも、レアとされるものには背景や用途に明確な理由が存在しています。単なる偶然ではなく、法律や制度に基づいて決められている点が、車ナンバーの奥深いところと言えるでしょう。

車ナンバー「を」「う」「す」の使い方とは

「を」「う」「す」といったひらがなが車のナンバーでどのように使われているかは、その用途や分類によって大きく異なります。特に「を」は一般的にはあまり見かけないため、レアな文字と思われがちですが、実際には明確なルールが存在しています。

まず「を」についてですが、これは基本的に事業用車両に使用される文字です。

具体的には、小型トラックや商用バンなどの事業用ナンバーにおいて、「あ」「い」「う」などとともに「を」が使用されます。ただし、個人が所有する自家用車には使われないため、一般のドライバーにはほとんど馴染みがありません。

一方、「う」や「す」は自家用車のナンバーとしてもよく使用されています。

普通自動車であれば「さ行」「た行」などに続く一文字として「う」や「す」が用いられることがあります。したがって、この2つの文字は特段レアというわけではなく、日常的に見かける可能性があるものです。

また、これらの文字が使われる背景には、ひらがなを用いて車の用途を区別するという目的があります。例えば、同じ分類番号や地域であっても、ひらがなが違えば異なる車両と識別できる仕組みです。

ただし、これらの文字がすべての地域で均等に使われているわけではありません。車の登録件数が多い都市部では、すでに多くのひらがなが使用されており、次に使える文字として「う」や「す」が割り当てられることもあるため、地域によっては比較的見かけやすい文字と言えるでしょう。

このように、「を」は事業用であること、「う」や「す」は地域や登録状況によって使われる文字であることを理解すれば、それぞれのひらがなが持つ意味や希少性が見えてきます。ナンバープレートの文字は単なる記号ではなく、その車の背景を示すヒントでもあるのです。

使ってはいけないひらがなは?

ナンバープレートに使われるひらがなには、実は「使用が禁止されている文字」がいくつかあります。これは、見間違いを防ぐためや社会的な配慮に基づいて、法律や制度によって明確に定められています。

まず最も知られているのが「お」「し」「へ」「ん」の4文字です。

これらのひらがなは、視認性の問題や語感による印象から、あえて使用されていません。「お」は「あ」「す」「む」などと字形が似ており、視覚的な誤認を招きやすいことが問題とされています。また、「を」との発音の混同も指摘されており、識別性を保つ観点からも不適切とされています。

「し」は、「死」を連想させることから、縁起が悪いという理由で避けられています。特に日本では語呂合わせや文字の縁起を重視する文化があり、公共の表示物では忌避される傾向があります。

「へ」は「屁」を連想させるため、一般的に不快感を与える可能性があるという理由で除外されています。そして「ん」は、発音しづらい、聞き取りづらいという実用的な側面から使われていません。

こうした背景には、ナンバープレートが事故や事件の際の車両特定に使われる重要な情報であるという事実があります。つまり、誰が見ても正確に識別できる必要があるのです。このため、見間違いや誤認を招く可能性のある文字は排除されており、それが「使ってはいけないひらがな」として運用されているのです。

ナンバーを選ぶ際にこれらの文字が候補に出てこないのは、そういった理由によるものであり、希望ナンバー制度でも選択できない仕組みとなっています。

ナンバープレートは単なる番号ではなく、運転者の安全や他者との関係にも影響を及ぼす情報であるということを、あらためて意識する必要があるでしょう。

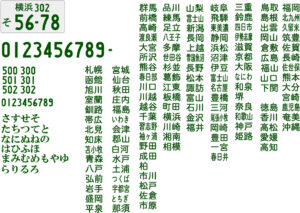

ナンバーに使えるひらがなの一覧と用途の違い

ナンバープレートに使われるひらがなには、実は明確な「用途の区分」が存在しています。単に記号として割り当てられているわけではなく、その車の種別や用途を示す機能を担っているのです。

まず、自家用の普通自動車に使われるひらがなは、「さ行」から「わ行」にかけての文字が中心です。具体的には、「さ」「す」「せ」「そ」「た」「ち」「つ」「て」「と」「な」などが代表例です。これらは個人所有の乗用車やファミリーカーに広く使われています。

一方、事業用車両、たとえばタクシーや運送業のトラックには、「あ」行や「か」行のひらがなが使用されます。「あ」「い」「う」「え」「か」「き」などがそれに該当します。これらは事業者が業務として使用する車に限って使用される文字であり、自家用車には使われません。

さらに、レンタカーについては全国的に「わ」の文字が割り当てられています。ただし、例外的に沖縄県や北海道などの一部地域では「れ」も使われています。これは、レンタカー需要が多すぎて「わ」が使い尽くされてしまったために導入された措置です。

特殊な例としては、在日米軍関係者の私有車両には、ひらがなではなく「Y」「E」「H」「K」「M」「T」などのアルファベットが使われています。これらは日本国籍を持たない特定の所有者や特例対象者に与えられる記号で、軽自動車の場合は「A」「B」となります。また、米軍を退役した後に同じ車を使い続ける場合には、アルファベットから「よ」に変更される仕組みも存在します。

このように、ナンバープレートのひらがなには用途や所有者の属性に応じて適切に割り振られたルールがあります。知らずに見ているナンバーにも、実はその車の使い道や背景が詰まっていると考えると、普段のドライブ中でも新たな発見があるかもしれません。

車ナンバー!ひらがなでレアな数字の関係

- 珍しいナンバー数字はどれ?

- 日本一珍しいナンバープレートは?

- つけちゃいけない番号

- 人気のあるひらがなや数字

- かっこいいナンバープレートはこれ!

- ひらがなの決め方と選べる条件

珍しいナンバー数字はどれ?

ナンバープレートに記載されている4桁の数字には、単なる連番だけでなく、実は意外なルールや傾向が存在します。

特に「珍しいナンバー」と言われるものは、選ばれる頻度が少ない、または制度的に制限されている数字であることが多いのです。

基本的にナンバーの数字部分は「0001」から「9999」までの範囲で構成されており、自動的に割り当てられる場合と、希望ナンバー制度によって指定できる場合があります。希望ナンバー制度では、「1」「7」「8」「77」「8888」「2525(ニコニコ)」など、語呂が良かったり縁起が良いとされる数字が特に人気です。

関連記事

一方で、見かける頻度が極端に少ない数字も存在します。

例えば、「42(死に)」「49(死苦)」「666(悪魔の数字)」といった不吉とされる組み合わせは、多くの人が避ける傾向にあります。実際に、通常の割り当てではこれらの番号は除外されているケースもあります。ただし、希望ナンバー制度を利用すればこれらの番号を指定することは可能です。

また、2桁ナンバーや1桁ナンバーといった、現在では発行されていない旧形式のナンバープレートも非常に珍しいとされています。これらは1999年以前に登録された車に限られ、現存数が極めて少ないため、旧車好きの間ではコレクターズアイテムのような扱いを受けています。

このように、「珍しいナンバー」の背景には、制度による制限や文化的なイメージ、さらには歴史的な変遷まで多くの要素が絡んでいます。数字にこだわりを持つ人にとっては、車のナンバーは単なる識別番号ではなく、個性や運気を反映させる大切な要素になっているのです。

日本一珍しいナンバープレートは?

全国に無数に存在する車のナンバープレートの中でも、特に「日本一珍しい」とされるのが、「よナンバー」の普通車です。

これは、在日米軍関係者が日本で使用していた車両を退役後も所有し続けた場合にのみ交付される特殊なナンバーです。

通常、在日米軍の現役関係者には「Y」「E」などのアルファベット入りナンバーが交付されます。

退役後には、米軍の特権がなくなるため、日本の一般的なナンバーに変更されるのですが、その中で一部の車両が「よ」というひらがなに変更されるのです。ただし、この「よナンバー」は誰でも申請できるものではなく、特定の条件を満たす場合のみ交付されるため、非常に希少な存在となっています。

2021年時点で、日本全国における「よナンバー」の普通車はわずか19台程度とされており、まさに幻のようなナンバープレートです。一般的な街中ではまず目にすることがなく、SNSなどで見かけた報告が話題になるほどです。

さらに、「天皇御料車」や「外交官ナンバー」などの特殊公用車両のナンバーも珍しい存在です。

特に「皇1」などは限られた関係者のみが使用するもので、一般公開されることはほとんどありません。しかし、これらは一般市民が取得できるナンバーではないため、「よナンバー」のように市販車として走っていることがあるナンバーの方が、身近に存在する“日本一レア”といえるでしょう。

このように、「日本一珍しいナンバー」を定義するには、存在数・入手難易度・実際の目撃頻度などさまざまな視点が必要になりますが、「よナンバー」のような条件付きナンバーは、そのすべてを満たす極めて貴重な存在です。

つけちゃいけない番号

ナンバープレートの数字には、制度上「つけちゃいけない番号」が明確に存在しています。これらは自動的に排除される仕組みになっており、一般的な自動割り当てでは交付されません。

代表的なものが「42(死に)」や「49(死苦)」など、縁起が悪いとされる数字です。

これらは日本人の感覚において不吉な語呂合わせとされ、車に乗ること自体が安全と直結する行為であるため、避けられているのです。このような番号が付けられた車は事故を連想させるとして、所有者が心理的に不安を感じるケースも多いと言われています。

また、「666」も宗教的・文化的背景から忌避される番号です。欧米では「悪魔の数字」とされており、日本でもネガティブな印象を持つ人が少なくありません。このため、行政側でもこうした番号を一般割り当てから除外する措置がとられています。

ただし、希望ナンバー制度を使えば、これらの番号をあえて選ぶことは可能です。中には「逆に縁起がいい」と感じる人や、個性を出すためにあえて不吉な番号を選ぶ人も存在します。ただし、保険会社や周囲の反応を考慮すると、トラブルの元になる可能性もあるため注意が必要です。

さらに、行政側の判断で使用できない番号が追加される場合もあります。たとえば、特定の事件や事故、社会的な事情により配慮が必要とされる番号は、申請を通しても発行されないことがあります。

このように、「つけちゃいけない番号」には法的・文化的・心理的な理由が複雑に絡んでいます。ナンバー選びの際は、意味や語感をよく理解したうえで選択することが、トラブル回避にもつながるでしょう。

人気のあるひらがなや数字

車のナンバープレートには、ひらがなと数字が組み合わされて表示されていますが、その中でも「人気のある文字列」というものが存在します。これは見た目のバランスや縁起、語呂合わせなどの要素によって、選ばれる傾向が偏っているためです。

まず数字においては、「1」「7」「8」「88」「777」「8888」などが圧倒的に人気です。

特に「8」や「7」は、縁起が良い数字として古くから好まれています。「8」は末広がりで発展を意味し、「7」は幸運の象徴とされる文化的背景があります。そのため、これらの数字は希望ナンバー制度においても抽選対象となることが多く、常に競争率が高い状態が続いています。

また、「2525(ニコニコ)」「1122(いい夫婦)」「4649(よろしく)」など、語呂が良く意味を持たせやすい番号も人気があります。自分のライフスタイルや価値観を表現したいと考えるドライバーにとって、こうした語呂合わせは非常に魅力的な選択肢となっています。

一方で、ひらがなについては自由に選べるものではないため、「人気がある=よく見かける」という意味で認識されがちです。一般的には「さ」「す」「せ」など、見た目がシンプルで認識しやすいひらがなが多く流通しています。ただし、特定のひらがなにこだわってナンバーを取得することは制度上できません。

このように、数字は希望制度を活用することで自由に選ぶことができる一方、ひらがなには選択の自由がなく、与えられた中から使われるものに人気の偏りがあるという違いがあります。自分らしい車のナンバーを持ちたいと思うなら、語呂や意味に注目して選ぶのも一つの方法です。

かっこいいナンバープレートはこれ

車のナンバープレートにおいて「かっこいい」と感じるかどうかは、見る人の価値観によって異なりますが、それでも多くの人が「これがいい」と感じるパターンには一定の傾向があります。特に見た目の整い具合や数字の意味合いに注目が集まりやすいようです。

まず、人気が集中するのがゾロ目のナンバーです。

例えば「1111」「7777」「8888」などは、数字の繰り返しによるインパクトが強く、見た目にも印象的です。「7777」などはラッキーセブンとして幸運を象徴することもあり、競争率が非常に高い番号の一つです。

次に、「1234」「5678」「0001」などの並びがきれいな数字も人気があります。

これらは覚えやすくスマートな印象を与えることから、ビジネス利用の車や社用車にもよく見られます。また「0001」は「一番乗り」や「一番」というイメージが強いため、特別感を演出したい人にも好まれます。

さらに、アルファベットナンバーではなく、ひらがなの部分が「れ」や「わ」になっているレンタカーのナンバーが、実はスポーツカーなどに装着されていて一部で話題になることもあります。これは高級車をレンタルしている例が多く、珍しい見た目とのギャップが「かっこよさ」を生んでいるようです。

ただし、見た目がかっこいいナンバーであっても、あまりにも目立ちすぎることで防犯面が気になるという声もあります。また、人気ナンバーは抽選になることが多く、希望通りに取得できないケースも珍しくありません。

このように、かっこいいナンバーは視覚的な整いと意味の両方に魅力があります。目立ちたい人、特別感を出したい人にはおすすめですが、慎重に選ぶことも大切です。

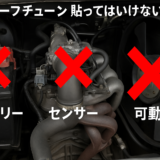

ひらがなの決め方と選べる条件

ナンバープレートに使われる「ひらがな」は、実は自分で自由に選べるものではありません。

車の登録に際して、用途や種別、地域などの条件に応じて自動的に割り当てられる仕組みとなっています。つまり、「好きなひらがなを選びたい」と思っても、それが実現できる方法は基本的には存在しないのです。

ひらがなの決め方にはいくつかのルールがあります。まず、使用目的によって使われる文字が分かれています。

自家用の普通自動車には「さ」「す」「せ」「そ」などが使われ、事業用車両には「あ」「い」「う」「え」「か」などが割り当てられます。さらに、レンタカーには「わ」が一般的ですが、北海道や沖縄では「れ」も使われています。

また、見間違いや不快感を避ける目的で、「お」「し」「へ」「ん」などのひらがなは一切使用されていません。これは制度上の安全性や社会的配慮に基づいたもので、明確なルールとして全国共通で適用されています。

ひらがなを自由に選びたいというニーズは一定数存在しますが、ナンバープレートの仕組み上、数字部分以外の要素を選べる制度は設けられていません。希望ナンバー制度でも対象となるのは4桁の数字のみで、地名や分類番号、ひらがなは運輸支局が定めるものに従う形になります。

このように、ひらがなは車の種類や登録場所、利用目的などに応じて機械的に決まります。したがって、「選べる条件」というよりは「割り当てられる条件」と理解した方が適切です。希望通りにできないからこそ、ひらがなに思わぬ個性が出ることもあり、それがまたナンバーにまつわるおもしろさの一つとなっています。

車のナンバー!ひらがなでレアな文字とは?まとめ

- 「れ」ナンバーは沖縄・北海道のレンタカーのみで使われている

- 「Y」「E」「K」などのアルファベットは在日米軍関係者向けのナンバー

- 軽自動車に「よ」ナンバーは原則存在せず極めて特殊なケースに限られる

- 「を」は事業用車両専用のため自家用車には使われない

- 「う」「す」は一般的な自家用車でも使われる文字でレアではない

- 「お」「し」「へ」「ん」は制度上使用禁止のひらがな

- ナンバーのひらがなは用途や車種によって自動的に割り当てられる

- 自家用・事業用・レンタカーなどで使われるひらがなが明確に分かれている

- 希望ナンバー制度で選べるのは数字部分のみでひらがなは対象外

- 「42」「49」「666」など不吉とされる数字は通常割り当てから除外されている

- ゾロ目や語呂合わせの数字は希望ナンバー制度で特に人気が高い

- 「2桁ナンバー」や「1桁ナンバー」は登録年が古く非常にレアな存在

- 「皇1」などの特殊公用車ナンバーは一般取得できず極めて限定的

- ナンバープレートの文字は識別性・安全性を重視して設計されている

車ナンバーのひらがなには、用途や制度に応じたルールがあり、特定の条件下でしか使われないレアなものも存在します。

一方、「お」「し」などは使用禁止です。ひらがなは希望できませんが、数字部分は希望制度で選べます。

ナンバープレートの背景を知ることで、日常の車の見方も少し変わってくるかもしれません。

以上、この記事が参考になれば幸いです。

smart-info

smart-info

30年間所有の車両は、2桁ナンバーですがゾロ目で且つ平仮名が車名の頭文字です。又、30年間雨ざらし保管のオリジナルカラーのため、内外装のコンディションにイベントや通行人の方から驚かれています。

KUNIチャンさま

貴重な体験談の投稿ありがとうございます!