「ヘッドライトの黄ばみが取れない…」と悩んでいませんか。

クリアなヘッドライトは車の美観を保つだけでなく、夜間の安全な視界確保にも不可欠です。

この記事では、ヘッドライトの黄ばみの本当の原因から、誰でも試せる黄ばみを簡単に取る方法まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

家庭用洗剤やマジックリン、重曹や激落ちくんを使った曇り除去や白濁が取れない場合の対処法、さらには黄ばみ取り最強と噂の方法も検証します。

また、ヘッドライトの黄ばみが内側にあるケースや、オートバックスなど専門業者に依頼した場合の料金にも触れ、あなたの悩みを解決に導きます。

- ヘッドライトが黄ばむ根本的な原因

- 自分でできる黄ばみ除去方法のメリット・デメリット

- 症状別の最強の黄ばみ取りクリーナーの選び方

- プロに依頼する場合の料金相場とサービスの選び方

ヘッドライトの黄ばみが取れない原因と自分でできる対策

- 黄ばみの本当の原因は紫外線と傷

- 黄ばみを簡単に取る方法

- 黄ばみ取り最強クリーナー

- ヘッドライトの黄ばみは家庭用洗剤で落ちる?

- 黄ばみにマジックリンは使える?

- 激落ちくんを使う際の注意点

- 重曹で黄ばみは除去できるのか

黄ばみの本当の原因は紫外線と傷

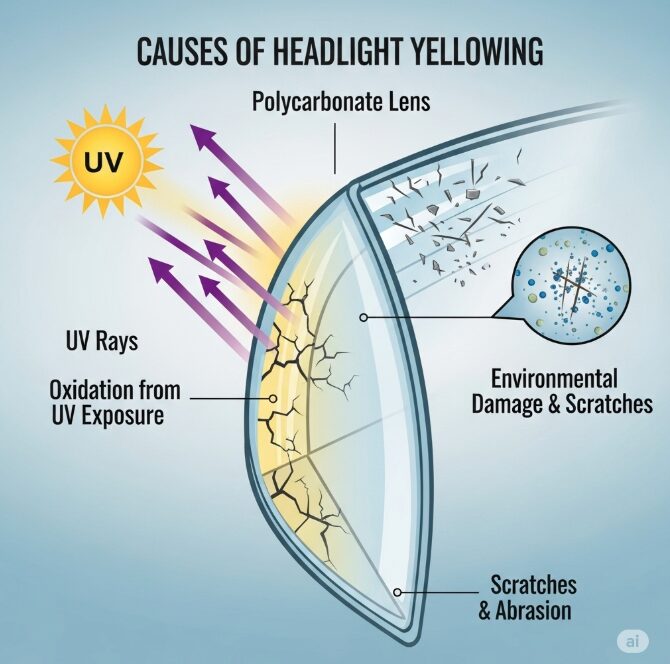

ヘッドライトの黄ばみが取れない一番の理由は、レンズ表面の素材である「ポリカーボネート」とその保護コーティングの経年劣化にあります。

現在の車のヘッドライトの多くは、かつてのガラス製に代わり、ポリカーボネートという樹脂で製造されています。

この素材は、軽量で成形しやすく、万が一の事故の際にも破片が飛び散りにくいという安全上のメリットがありますが、その一方で紫外線に非常に弱いという致命的な弱点を抱えています。

新車時には、この弱点を補うために紫外線や傷から守るための専用ハードコートが施工されていますが、日々の走行で紫外線を浴び続け、雨風にさらされることで、このコーティングが徐々に劣化し、やがて剥がれてしまうのです。

保護コーティングを失ったポリカーボネートが直接紫外線に晒されると、樹脂そのものが化学変化を起こし、分子レベルで破壊され黄ばんだり白く濁ったりします。これが、クリーナーで拭いても取れない黄ばみの根本的な原因です。

他にも、以下のような要因が複合的に絡み合い、黄ばみを加速させます。

ヘッドライトバルブの熱

特に、発熱量の多いハロゲンランプは、点灯時に内側からポリカーボネートを常に加熱しています。この熱が、外からの紫外線ダメージと相まって、樹脂の劣化を内側からも促進させ、黄ばみや曇りの原因となることがあります。

走行中の細かな傷

高速道路での走行中に知らず知らずのうちに浴びる飛び石や砂、あるいは洗車機で付く無数の細かな傷も大きな原因の一つです。これらの微細な傷に汚れが入り込み、蓄積することで、全体の透明感が失われ、黄ばみやくすみが進行します。

黄ばみの原因まとめ

ヘッドライトの黄ばみは、単なる表面の汚れではありません。

紫外線や熱、物理的な傷によって保護コーティングが破壊され、ポリカーボネート樹脂自体が素材レベルで変質してしまうことが主な原因なのです。そのため、根本的な解決には、劣化した層を除去し、新たな保護膜を形成することが不可欠です。

黄ばみを簡単に取る方法

ヘッドライトの黄ばみを自分で取る場合、最も簡単で確実な方法は、市販の「ヘッドライト専用クリーナー」を使用することです。

これらの製品は黄ばみの原因を科学的に分析して開発されており、車のデリケートなパーツを傷めることなく、安全かつ効果的に透明感を取り戻すことができます。

基本的な作業手順は以下の4ステップです。この手順を守ることで、初心者でもプロに近い仕上がりを目指せます。

- 洗浄

まず、作業の基本として、カーシャンプーなどを使い、ヘッドライト表面の砂やホコリ、泥汚れをきれいに洗い流します。この時、スポンジで優しく洗い、高圧洗浄機を使う場合は、塗装やパッキンを傷めないよう、適切な距離から噴射してください。汚れが残ったまま作業すると、それが研磨剤代わりになって新たな傷の原因となるため、非常に重要な工程です。 - マスキング

クリーナーや研磨剤がヘッドライト周りの塗装面に付着すると、シミや変色の原因となります。これを防ぐため、ヘッドライトの輪郭に沿って、ボディとの境界線をマスキングテープでしっかりと養生(保護)します。曲線部分も、テープを短く切りながら丁寧に貼ることで、隙間なく保護できます。このひと手間で、安心して作業に集中でき、仕上がりのクオリティも向上します。 - 磨き作業

専用クリーナーを付属のクロスやスポンジに適量取り、ヘッドライトの表面を磨いていきます。製品の説明書に従い、力を入れすぎず、円を描くのではなく縦横に均一に磨くのがコツです。黄ばみがひどい場合は、何度か液剤を足しながら、黄ばみが分解されて透明感が出てくるのを確認しながら作業を進めましょう。 - 拭き上げとコーティング

磨き終わったら、液剤が乾く前に、きれいなマイクロファイバークロスでクリーナーを完全に拭き取ります。クリーナーのみの製品もありますが、多くは仕上げ用のコーティング剤がセットになっています。このコーティング剤をムラなく塗布することで、紫外線や汚れからレンズを保護する新たなバリア層を形成し、きれいな状態を長持ちさせられます。この最終工程を怠ると、黄ばみがすぐに再発してしまうため、必ず行いましょう。

最近のクリーナーは非常に高性能で、必要なものがすべてセットになっている商品も多いです。

初心者の方でも驚くほどきれいに仕上げられる製品が増えていますので、まずは専用品を試してみるのが、失敗しないための賢い選択ですよ。

黄ばみ取り最強クリーナー

「最強」のヘッドライトクリーナーは、一つの製品を指すのではなく、車の黄ばみの進行度や、どこまでの仕上がりを求めるかによって異なります。

市場には様々なタイプの製品が存在するため、それぞれの特徴を理解し、ご自身の車の状態に最適なものを選ぶことが重要です。

ここでは、主な3つのタイプについて、それぞれのメリット・デメリットを詳しく比較してみましょう。

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 溶剤タイプ | 化学成分の力で、黄ばんで劣化したハードコート層を溶かして除去します。 | ・ゴシゴシ磨く必要がないため、新たな傷が付きにくい ・作業が非常に簡単で、短時間で完了する | ・頑固に固着した黄ばみや深い傷は落とせない場合がある ・効果が一時的で、持続性に欠ける製品もある |

| 研磨剤(コンパウンド)タイプ | 微細な研磨粒子で、黄ばんだ層を物理的に削り取ります。 | ・重度の黄ばみやくすみを強力に除去し、高い透明感を得られる ・耐水ペーパーと組み合わせることで、新品に近い状態まで復元可能 | ・力を入れすぎたり、均一に磨かないとムラや傷が付く恐れがある ・本格的な作業には手間と時間がかかる ・保護層を削るため、作業後のコーティングが必須 |

| クリーナー&コーティング一体型 | 黄ばみ除去成分とコーティング保護成分が一つになっており、同時に作業を行います。 | ・1本で全ての作業が完結するため、非常に手軽で時短になる ・初心者でも迷わず、簡単に扱える | ・除去効果やコーティングの耐久性が、それぞれの専門品に比べて劣る場合がある ・軽度の黄ばみ向けで、重度の劣化には力不足なことが多い |

クリーナー選びのポイント

「最近少し黄ばんできたかな?」という程度の軽度の黄ばみであれば、手軽な「クリーナー&コーティング一体型」や「溶剤タイプ」がおすすめです。

クリーナー&コーティング一体型でおすすめの商品はコチラ↓

シュアラスター ゼロリバイブ S-104

特徴:

付属のクロスに液体をつけて磨くだけで、黄ばみやくすみを除去し、同時にUVカットのトリプルコーティングで輝きを保護します。研磨剤も含まれていますが、非常に粒子が細かいため、安心して使えます。

こんな方におすすめ

- とにかく手軽に試したい方

- 軽度の黄ばみやくすみが気になり始めた方

一方、誰が見ても明らかに黄色い、あるいは表面がガサガサしているような重度の場合は、「研磨剤タイプ」で一度劣化した層を完全にリセットし、その上で高耐久のガラス系コーティング剤でしっかりと保護する方法が最も効果的でしょう。

研磨剤タイプでおすすめの商品はコチラ↓

特徴:

強力なディープクリーナーで頑固な黄ばみや白化を徹底的に除去し、その後に超耐久の硬質ガラスコートで長期間(最長2年)保護します。Amazonでもベストセラーに選ばれるなど、非常に人気と信頼性が高い商品です。

こんな方におすすめ

- 黄ばみがかなり進行していて、本格的にリフレッシュしたい方

- 一度の作業で、きれいな状態を長く維持したい方

ヘッドライトの黄ばみは家庭用洗剤で落ちる?

結論から言うと、食器用洗剤に代表されるような一般的な家庭用洗剤で、ヘッドライトの経年劣化による黄ばみを除去することはほぼ不可能です。

繰り返しになりますが、ヘッドライトの黄ばみは、表面に付着した油汚れなどとは根本的に異なり、樹脂素材そのものの化学的・物理的な劣化が原因です。

家庭用洗剤の主成分は、油汚れを浮かせて落とすための界面活性剤であり、劣化したポリカーボネートを元のクリアな状態に復元する効果は全くありません。

研磨剤入りのキッチンクレンザーは絶対NG

一部のウェブサイトで「キッチンクレンザーで黄ばみが落ちる」といった情報が見られますが、これは非常に危険です。

クレンザーに含まれる研磨剤は、食器などを傷つけずに汚れを落とすために粒子が粗く設計されています。

これをデリケートなポリカーボネートに使用すると、表面に無数の深い傷を付けてしまい、光が乱反射してさらに白くくすんでしまいます。

結果として、さらに汚れやすく、黄ばみやすい状態にしてしまうため、車のいかなる部分にも使用は絶対に避けるべきです。

愛車の価値を損なわないためにも、必ずその用途に合わせて開発された専用のケミカル製品を使用することが、最も安全で確実な方法です。

マジックリンは使える?

キッチン周りの頑固な油汚れに絶大な効果を発揮するマジックリンですが、これをヘッドライトの黄ばみ取りに使用することは、非常にリスクが高く、深刻なダメージを引き起こす可能性があるため絶対に推奨されません。

マジックリンは、油汚れを強力に分解するために、水酸化ナトリウムなどの強いアルカリ性成分を含んでいます。

このような強力な化学薬品を、デリケートなポリカーボネート素材に使用すると、以下のような回復不可能なダメージを引き起こす可能性があります。

- ケミカルクラック(ひび割れ)

アルカリ成分が樹脂の分子構造を破壊し、表面に無数の細かいひび割れ(クラック)を発生させることがあります。これは素材内部のダメージであり、一度発生すると研磨などでは除去できず、交換するしかなくなります。 - 白化・変色

素材が強力な化学反応を起こし、白く濁ったり、元に戻らないまだら模様の変色を起こしたりする恐れがあります。 - コーティングの完全な破壊

もし、まだ残っている貴重な保護コーティングがあったとしても、それを完全に溶かし去ってしまい、樹脂を完全に無防備な状態にしてしまいます。

マジックリンは花王株式会社の登録商標であり、メーカーが想定している用途はあくまでも換気扇やガスコンロなどの油汚れです。

ヘッドライトだけでなく、周囲の塗装やゴム、メッキパーツにも深刻なダメージを与える危険性があるため、安易な使用は絶対にやめましょう。(参考:花王株式会社 マジックリン公式サイト)

激落ちくんを使う際の注意点

「激落ちくん」に代表されるメラミンスポンジは、水だけで茶渋や水垢を落とせる便利な掃除用品ですが、これをヘッドライトの黄ばみ取りに使う場合は、その原理を正しく理解し、細心の注意を払う必要があります。

メラミンスポンジは、メラミン樹脂をミクロン単位で発泡させた、非常に細かい網目構造を持つ硬い素材です。この硬い網目が、消しゴムのように汚れを削り取ってきれいにします。

つまり、洗剤ではなく「研磨材」の一種なのです。

メリット

水だけで作業でき、ごく初期の表面的な黄ばみであれば、手軽に除去できる場合があります。コストも非常に安価です。

デメリットと注意点

メラミンスポンジでヘッドライトをこするということは、目の細かいサンドペーパーで表面を削っているのと同じ行為です。

そのため、以下のようなデメリットを十分に理解しておく必要があります。

- 微細な傷の発生

人間の手で均一な力で磨くことは難しく、磨きムラや細かな傷が必ず残ります。一見きれいに見えても、太陽光の下などで見ると無数の傷で白っぽく見えることがあります。 - コーティングが必須中の必須

表面の保護層を完全に削り取ってしまうため、作業後に専用のコーティング剤で新たな保護膜を作らなければ、ポリカーボネートが剥き出しの状態になります。その結果、紫外線や汚れの影響をダイレクトに受け、数ヶ月で再発し、以前よりひどい黄ばみになる可能性が非常に高いです。 - 深い黄ばみには効果が薄い

劣化が樹脂の深くまで進行している場合、表面をわずかに削るだけでは透明感は戻りません。

激落ちくんはあくまで「研磨」しているという認識が何よりも重要です。

もし試すのであれば、自己責任のもと、力を入れずに優しく均一に磨き、作業後のコーティングを絶対に行うようにしてください。

重曹で黄ばみは除去できるのか

重曹(炭酸水素ナトリウム)は、掃除や料理など、家庭で幅広く使われる万能アイテムですが、ヘッドライトの黄ばみ取りとしての効果は限定的であり、積極的にはおすすめできません。

重曹は、非常に粒子が細かい結晶構造を持つため、穏やかな研磨剤としての性質を持っています。

水と混ぜてペースト状にし、布などで磨くことで、ごく表面的な軽度の黄ばみやこびりついた汚れを落とす効果が期待できます。

しかし、専用品と比較した場合、以下のような限界とリスクが伴います。

- 研磨力が非常に弱い

本格的な黄ばみの原因である、劣化したポリカーボネート層自体を除去するほどの研磨力はありません。効果があるのは、あくまでも表面に付着したごく薄い汚れや黄ばみの膜に対してのみです。 - 傷のリスク

どれだけ粒子が細かくても研磨剤であることに変わりはないため、強くこすりすぎるとヘッドライトのデリケートな表面に細かな傷を付ける可能性があります。 - コーティングの必要性

もし表面の劣化した層をわずかでも削れたとしても、その後の保護コーティングをしない限り、黄ばみの再発は防げません。重曹には保護効果は一切ありません。

結論として、専用クリーナーを使った方が、時間と労力をかけずに、はるかに効果的で、かつ安全に作業ができます。重曹はあくまで家庭用の掃除アイテムであり、車のメンテナンスにおいては、根本的な解決にはならないと考えるのが賢明です。

それでもヘッドライトの黄ばみが取れない場合の最終手段

- 専門業者のヘッドライト黄ばみ料金の相場

- オートバックスのヘッドライト黄ばみ取り料金

- プロに頼むヘッドライトの曇り除去

- ヘッドライトの黄ばみが内側にある時の見分け方

- ヘッドライトの白濁が取れない場合の最終手段

- ヘッドライトの黄ばみが取れない悩みを解決

専門業者のヘッドライト黄ばみ料金の相場

自分で色々試しても黄ばみが取れない場合や、作業に自信がなく失敗したくない場合は、専門業者に依頼するのが最も確実で安心な選択です。

業者によってサービス内容や使用する機材、料金は様々ですが、一般的な相場観は以下のようになります。

| 業者タイプ | 料金相場(左右) | 特徴・サービス内容 |

|---|---|---|

| ガソリンスタンド | 3,000円~8,000円 | 給油や洗車のついでに手軽に依頼できるのが魅力。ただし、店舗によって技術や仕上がりに差が出やすく、簡易的なクリーニングが中心となることが多いです。 |

| カー用品店 | 5,000円~15,000円 | 専用の機材やケミカルを使用し、全国的に安定した品質が期待できます。ポリッシャーによる磨きから、耐久性の高いガラス系コーティングまで、オプションも豊富に用意されています。 |

| ディーラー | 8,000円~20,000円 | メーカー純正のケミカルを使用するなど、品質に対する安心感は最も高いです。ただし、作業は外注の場合もあり、料金は高めに設定されている傾向があります。 |

| コーティング・板金塗装専門店 | 15,000円~40,000円 | 最も専門的で高品質な仕上がりが期待できます。耐水ペーパーで劣化した表面を完全に削り落とし、スプレーガンで自動車のボディと同じウレタンクリア塗装を施すなど、新品に近い状態まで復元することも可能です。 |

料金を比較する際は、単なる「磨き」作業のみの価格なのか、その後の「コーティング」まで含んだ価格なのかを必ず確認しましょう。

磨きっぱなしではすぐに黄ばみが再発してしまうため、長期的な視点で見ると、多少高くても耐久性の高いコーティングまでセットで依頼するのがおすすめです。

オートバックスのヘッドライト黄ばみ取り料金

全国に店舗網を持つカー用品店の代表格であるオートバックスでも、ヘッドライトリフレッシュのための専門サービスを提供しています。どの店舗でも一定水準以上のクオリティで施工を受けられるのが大きな魅力です。

店舗によってメニューの名称や料金は多少異なる場合がありますが、一般的には以下のようなプランが用意されています。

ヘッドライトの黄ばみや曇りを放置すると、国土交通省が定める車検の保安基準における光量不足で不合格になる可能性もあるため、定期的なメンテナンスが推奨されます。

ヘッドライトポリッシュ(磨き・黄ばみ除去)

専用のポリッシャー(研磨機)と数種類のコンパウンドを使い分け、ヘッドライト表面の黄ばみやくすみ、小傷を丁寧に除去するサービスです。プロの技術で、均一でクリアな表面を取り戻します。

料金の目安:5,500円(税込)~

作業時間の目安:約30分~

ヘッドライトコーティング

磨き作業で再生したクリアな状態を長期間維持するための保護コーティングです。磨き作業とセットで依頼するのが基本となります。紫外線や汚れの付着を防ぐ耐久性の高いガラス系のコーティング剤を使用し、黄ばみの再発を効果的に抑制します。

料金の目安:5,500円(税込)~(磨き料金にプラスされることが多い)

持続期間の目安:約1年~2年

オートバックスでは、専門スタッフが実際のヘッドライトの状態を診断した上で、最適なプランを提案してくれます。

.多くの店舗でWebや電話による作業予約が可能なので、まずは最寄りの店舗の公式サイトを確認したり、直接電話で相談してみるのがおすすめです。

オートバックス公式サイト

※料金や作業時間は店舗や車種、ヘッドライトの劣化状態によって大きく変動するため、必ず事前に見積もりを確認してください。

プロに頼むヘッドライトの曇り除去

ヘッドライトの「黄ばみ」と似ているようで、原因が異なる場合があるのが「曇り」です。

曇りはレンズ全体が白っぽくぼやけてしまい、光が拡散して見える症状を指し、その原因は一つではありません。

表面の微細な傷やくすみ(ヘアラインクラック)

黄ばみと同様に、経年劣化でついた無数の微細な傷(ヘアラインクラック)が光を乱反射させ、すりガラスのように曇って見えるケースです。この場合は、プロによる多段階の研磨作業によって表面を平滑にすることで、再びクリアな状態に戻すことが可能です。

内側の汚れや結露による曇り

より厄介なのが、ヘッドライトユニット内部が原因で曇っているケースです。

ユニットの縁を密閉しているパッキン(シーリング材)が経年劣化で硬化・収縮すると、隙間から湿気や細かなホコリが侵入します。

内部で結露が発生し、それが乾く際に汚れの膜を作ったり、ホコリが付着したりして曇りを引き起こします。この場合、外側をいくら磨いても症状は一切改善しません。

表面の曇りなのか、それとも内側の曇りなのか、この原因の切り分けは一般の方には難しい場合があります。

プロは経験と知識から原因を正確に診断し、最適な修理方法を提案してくれます。これがプロに頼む最大のメリットですね。

内側の曇りを除去するには、ヘッドライトユニットを取り外し、必要に応じて分解(通称:殻割り)して内部を物理的に清掃する必要があります。

これは非常に高度な技術と設備を要するため、料金も高額になる傾向があります。

状態によっては、中古の良品や新品への交換を勧められることも少なくありません。

黄ばみが内側にある時の見分け方

外側を一生懸命きれいにしても、なぜかスッキリとした透明感が戻らない…。

その場合、黄ばみや曇りの原因がヘッドライトの「内側」に潜んでいる可能性を疑う必要があります。

内側の劣化を自分で見分けるには、いくつかの特徴的なチェックポイントがあります。

- 結露や水滴の跡

最も分かりやすいサインです。ライト内部に明らかに水滴が付いた跡や、それが乾いたウロコ状のシミが見られる場合、ユニット内部に湿気が侵入している確実な証拠です。この湿気が内部の汚れを呼び寄せ、曇りの原因になります。 - バルブ周辺の「焼け」

特にヘッドライトバルブの周辺だけが、まるで焦げたように茶色っぽく変色している場合、バルブから発せられる熱による内側の樹脂の劣化(焼け)が考えられます。これは外側からのアプローチでは除去できません。 - 磨いても全く変化しない層

市販のクリーナーで外側の一部を試しに磨いてみても、黄ばみやくすみの層が全く薄くならない、あるいは変化しているように見えない場合、その原因となっている層が手の届かない内側にある可能性が高いです。 - 光の映り込みを利用した確認

晴れた日に、太陽の光や空などをヘッドライトに映り込ませ、様々な角度からゆっくりと観察してみましょう。表面の傷とは明らかに違う、レンズの厚みの奥にあるようなモヤっとした立体的な曇りや黄ばみの層が見えることがあります。

内側の清掃はプロの専門領域

ヘッドライトの内側を清掃するには、まずバンパーなどを取り外してヘッドライトユニットを車体から分離し、さらに専用のヒートガンなどで熱を加えてシーリング材を軟化させ、レンズ部分を分解する「殻割り」という非常に専門的な作業が必要です。

これは組み立て時の防水処理も含め、失敗すると元に戻せなくなるリスクが極めて高いため、内側の問題が疑われる場合は、迷わず専門業者に相談しましょう。

ヘッドライトの白濁が取れない場合の最終手段

何をしても取れない頑固な「白濁」は、ヘッドライトの劣化が最も進行した末期症状の一つであり、その原因は素材内部に発生した「クラック(ひび割れ)」や「クレイズ」であることがほとんどです。

この症状は、レンズの表面に付着した汚れや黄ばみとは異なり、素材自体が内部から破壊されている状態のため、通常の研磨作業やクリーナーでは除去することができません。

最終手段となる2つの対処法

- ハードリペア(深層研磨とウレタンクリア再塗装)

コーティング専門店や板金塗装工場など、一部の高度な技術を持つ専門業者が行う、まさに最終手段です。目の粗い耐水ペーパーから始め、クラックが発生している層を完全に削り落とすまで深く研磨します。その後、番手を上げながら表面を完全に平滑にし、最終的に自動車のボディと同じ2液性のウレタンクリア塗料をスプレーガンで塗装して、強靭な新たな保護膜を形成します。非常に高い技術と設備が必要ですが、成功すれば新品同様の透明感が蘇る可能性があります。

料金相場:30,000円~(片側) - ヘッドライトユニットの交換

最も確実かつ手っ取り早い方法です。クラックが深すぎる場合や、ハードリペアでは対応できないほど劣化が進行している場合は、ユニット自体の交換しかありません。ディーラーで新品に交換すると非常に高価ですが、状態の良い中古品(リビルド品)や、コストを抑えられる社外品のヘッドライトを探すことで、費用を節約することも可能です。

料金相場(部品代+工賃):数万円~数十万円

表面が白濁し、内部にひび割れが見えるようになったら、残念ながら市販のクリーナーで元に戻すことは不可能です。

こうなる前に、黄ばみの初期段階でこまめにメンテナンスをすることが、結果的に最も経済的な対策と言えますね。

- ヘッドライトの黄ばみの主な原因は紫外線による樹脂の劣化

- 自分で黄ばみを取るなら市販の専用クリーナーが最も安全で効果的

- クリーナーには化学的に溶かす溶剤タイプと物理的に削る研磨剤タイプがある

- 頑固な黄ばみには研磨剤タイプが有効だが作業後のコーティングが必須

- 家庭用洗剤は黄ばみ除去の効果がなくパーツを傷めるリスクがある

- マジックリンなどアルカリ性洗剤の使用は深刻なダメージを招くため厳禁

- 激落ちくんは研磨と同じ原理なので使用後のコーティングが不可欠

- 重曹の研磨効果は非常に弱く本格的な黄ばみには効果が薄い

- プロに依頼する場合の料金は施工内容によって数千円から数万円と幅広い

- オートバックスなどカー用品店では磨きとコーティングのセットメニューがある

- 外側を磨いても取れない曇りは内側の汚れや結露が原因の可能性がある

- ヘッドライトの内側清掃はユニットの分解が必要なため専門業者への依頼が必須

- 磨いても取れない白濁は樹脂内部のひび割れが原因

- 白濁の最終手段は専門業者によるハードリペアかユニット自体の交換になる

- 黄ばみを放置すると光量不足で車検に通らないリスクや夜間の視界不良を招く

ヘッドライトの黄ばみは紫外線による樹脂の劣化が主な原因です。

自分で対処する際は専用クリーナーが安全ですが、家庭用洗剤やマジックリン等は傷や変質の危険があるため厳禁です。

磨いても取れない頑固な黄ばみや内側の曇り、白濁は、プロによる専門的な施工や部品交換が必要になる場合も。放置せず早めの対策で安全な視界を確保しましょう。

どうしても黄ばみが取れない場合は専門業者への依頼やライトの交換を検討することをおすすめします。

smart-info

smart-info