愛車のヘッドライト、外側を一生懸命磨いてもなかなか黄ばみが取れないと悩んでいませんか。

何度も専用クリーナーを試したのにヘッドライトの黄ばみが取れない場合、その問題は単純な表面劣化ではなく、ヘッドライトの内側の黄ばみが原因かもしれません。

この記事では、普段あまり意識することのない、内側が黄ばむ(曇る)原因から、内側曇りを除去するにはどうしたらいいかという具体的な対処法まで、専門的な視点から詳しく掘り下げていきます。

自分で修理できるのか、あるいは専門的な分解作業である殻割りの難易度はどの程度なのか、また内側を磁石で磨く方法は本当に効果があるのかといったDIYに関するシビアな現実にもお答えします。

さらに、DIYが現実的でない場合にどこで直せるのか、思い切って交換すべきなのか、そしてオートバックスなどの大手カー用品店でのヘッドライト内側磨きやクリーニング料金の実情についても徹底解説。

家庭用の激落ちくんやマジックリンを使ったネット上の裏技がなぜ危険なのか、そして本当の意味で黄ばみ取り最強と言える方法まで、あなたのヘッドライトを新車のような輝きに取り戻すための全ての情報をここに網羅しています。

- ヘッドライト内側が黄ばむ・曇る本当の原因とそのメカニズム

- 自分でできるクリーニング方法の具体的な手順と、その限界点

- プロに依頼する場合の料金相場と後悔しないための業者選びのコツ

- 愛車を傷つけないために知っておくべき、やってはいけないNGメンテナンス方法

ヘッドライト内側の黄ばみの原因と対処法

- ヘッドライトの内側が黄ばむ(曇る)原因

- なぜヘッドライトの曇りは内側から起こるのか

- 自分で修理できる?殻割りの難易度は?

- 内側曇りを除去するにはどうしたらいい?

- 内側を磁石で磨く方法は効果がある?

- どうしてもヘッドライト黄ばみが取れない場合

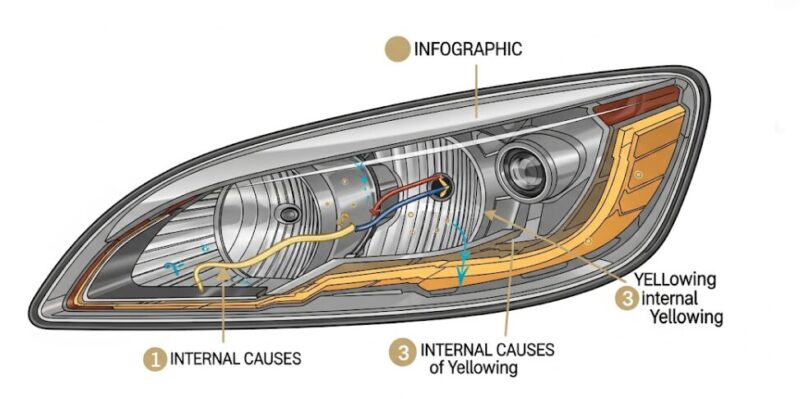

ヘッドライトの内側が黄ばむ(曇る)原因

ヘッドライトの外側の黄ばみが、主に太陽光に含まれる紫外線によるUVハードコート層の劣化であるのに対し、内側の黄ばみや曇りは全く異なる複雑な要因によって発生します。

普段は見えない密閉空間である内側で、知らず知らずのうちに劣化は進行しているのです。

主な原因は、以下の3つに大別できます。

- 「結露による水分の残留」

- 「静電気による汚れの付着」

- 「バルブの熱による樹脂の変質」

まず「結露」ですが、これはヘッドライト内部と外気の温度差によって空気中の水分が飽和し、レンズ内側に水滴として付着する現象です。

特に湿度の高い雨の日や、高圧洗浄機を使った洗車後などに内部の湿度が高まると発生しやすくなります。

この水分が自然に乾燥する際に、水道水や雨水に含まれるカルシウムやミネラル分が白い輪ジミ(水垢)となって残ったり、侵入したホコリと結合して泥状の頑固な汚れになったりすることが曇りの直接的な原因です。

さらに、経年劣化によってレンズと本体を繋ぐ防水シール(ブチルゴムなど)が硬化・収縮すると、気密性が損なわれ、水分の侵入がより顕著になります。

次に「汚れの付着」です。

ヘッドライトユニットは完全に密閉されているわけではなく、内部の気圧変化に対応するための通気口(ブリーザーホール)が設けられています。

この通気口には通常、水は通さず空気だけを通過させる特殊なフィルターが備わっていますが、長年の使用により、このフィルターの性能が低下したり、劣化したシールの隙間から、目に見えないほどの細かいホコリやチリが内部に侵入します。

これらが走行中の振動や静電気によってレンズ内側に引き寄せられ、徐々に蓄積していくことで、全体の透明度を下げ、黄ばみやくすみのように見えてしまうのです。

そして、最も厄介なのが「バルブの熱」による影響です。

特に、今でも多くの車種で採用されている発熱量の多いハロゲンバルブや、初期のHID(キセノン)バルブを長期間使用していると、その熱によってレンズの素材であるポリカーボネート樹脂が内側から文字通り焼かれてしまいます。

これが「バーニング」や「レンズ焼け」と呼ばれる現象で、樹脂そのものが化学的に変質・変色してしまうため、後からのクリーニングで元に戻すことは極めて困難な黄ばみの原因となります。

豆知識:ヘッドライトの素材「ポリカーボネート」

現在の自動車のヘッドライトカバーのほとんどは、ポリカーボネート(PC)というエンジニアリングプラスチックで作られています。

ガラスよりも透明度が高く、軽量で、耐衝撃性はガラスの約200倍とも言われる優れた素材です。

しかし、その一方で紫外線や熱、特定の薬品に弱いという弱点も抱えています。

そのため、新品時には表面に耐候性を高めるためのUVハードコートが施されていますが、このコート層の劣化が外側の黄ばみを、そして素材自体の弱点が内側の問題を引き起こすのです。

なぜヘッドライトの曇りは内側から起こるのか

ヘッドライトの曇りが内側から発生する根本的な理由は、ヘッドライトという閉鎖された空間の内部環境、すなわち「密閉性」と「通気性」の絶妙なバランスが崩壊することにあります。

一見すると、ヘッドライトはエンジンルームからの熱や雨水を防ぐために完全に密閉されているように思えますが、実際には内部の環境を一定に保つための巧妙な仕組みが備わっています。

ヘッドライトの内部には、点灯時のバルブの熱や外気温の変化による空気の膨張・収縮に対応するため、意図的に「通気口(ブリーザーホール)」が設けられています。

この通気口は、多くの場合、水蒸気は透過するが水滴は通さない特殊な素材(ゴアテックスのような防水透湿膜)がフィルターとして使われており、ユニット内の圧力と湿度を外部と緩やかに均一化する重要な役割を担っています。

しかし、この通気口が長年の走行で巻き上げた泥やホコリで完全に詰まってしまうと、内部で発生した湿った空気が排出されなくなり、逃げ場を失った水分が温度の低いレンズ面で結露しやすくなります。

これが、内側から曇る直接的な引き金となるのです。

また、もう一つの大きな要因として、繰り返しになりますが「シーリング材の経年劣化」が挙げられます。

ヘッドライトのレンズカバーと黒い樹脂製の本体(ハウジング)は、ブチルゴムなどの粘着性の高いシーリング材で強力に接着され、防水性が保たれています。

しかし、長年にわたり紫外線やエンジンルームの熱、走行中の微細な振動にさらされることで、このシーリング材が徐々に硬化したり、痩せて亀裂が入ったりすることがあります。

すると、その目に見えないほどの隙間から洗車時の水や雨水が毛細管現象で内部にじわじわと侵入し、慢性的な曇りや、ひどい場合にはユニット下部に水が溜まる「金魚鉢」状態の原因となってしまうのです。

曇りのサインを見逃さないで

雨が降った翌日や洗車後にだけヘッドライトの内側がうっすらと曇り、しばらくすると自然に消える、という症状は、シーリング材の劣化が始まっている、あるいは通気口が詰まりかけている重要な初期サインです。

この段階で放置すると、曇りが恒常的になったり、内部の繊細なメッキパーツであるリフレクター(反射板)を錆びさせたりして光量を低下させ、国土交通省が定める車検の保安基準を満たせなくなる原因にもなりますので、早めの点検をおすすめします。(参照:国土交通省「自動車検査の主な検査項目」)

自分で修理できる?殻割りの難易度は?

ヘッドライトの内側の汚れに対して、自分でどこまで対処できるのか、これはコストを抑えたい多くの人が抱く切実な疑問でしょう。

結論から言うと、ごく軽微なホコリ汚れ程度であれば限定的ながらDIYも不可能ではありませんが、本格的なクリーニング、特に「殻割り」と呼ばれる分解作業は、専門的な知識と高価な専用工具、そして失敗のリスクを許容できる覚悟がなければ絶対に手を出してはならないプロの領域です。

熱分解(ホットガン・ヘッドライトオーブン使用)

比較的古い車種や一部の国産車で採用されている、熱で軟化するブチルゴムで接着されているタイプに用いられる手法です。

段ボール箱などで簡易的なオーブンを作り、工業用のヒートガンでヘッドライト全体を70~80℃程度に均一に温めます。

シーリング材が十分に柔らかくなったところで、専用の工具(オープナー)を使い、テコの原理で慎重に剥がしていきます。温度管理が非常にシビアで、加熱しすぎるとレンズやハウジングが熱で溶けて変形してしまい、二度と元には戻りません。

逆に加熱が不十分だと、無理な力がかかってレンズが割れてしまうこともあります。

非熱分解(超音波カッターでの切断)

近年の多くの車種、特に欧州車などで採用されている、熱では分解できない強力なウレタン系接着剤や、樹脂同士を溶かして接着する「溶着」で固定されているタイプに用いられる最終手段です。

この場合、レンズとハウジングの境目を、専用の超音波カッターで物理的に切り離すしかありません。

当然ながら、元に戻す(殻閉じ)際には、切断面を完璧に接着し、さらにその上からシーリング材を充填して完全な防水処理を施す、極めて高度な技術が求められます。

DIYでの殻割りの致命的なリスク

- 部品の完全破損:少しの力加減のミスや判断の誤りで、片側数万円~数十万円するヘッドライトがただのプラスチックゴミになってしまいます。

- 確実な防水性の喪失:素人の殻閉じ作業では、ほぼ100%防水性が不完全になります。結果として、施工前よりも酷い結露や浸水を引き起こし、状況を悪化させます。

- 時間とコストの浪費:専用工具を揃える費用や、慣れない作業に費やす膨大な時間を考慮すると、結果的に最初からプロに依頼するよりはるかに高くつく可能性があります。

軽い気持ちで殻割りに挑戦して失敗し、「結局、左右の新品ヘッドライトを買うことになって50万円の出費になった…」という悲しいケースは後を絶ちません。DIYはリスクとリターンを十分に理解した上で、慎重に検討してくださいね。

まずはリスクの低い「外側」のケアから

このように、内側の問題をDIYで解決するのは極めて困難です。

しかし、ヘッドライトの黄ばみの多くは外側のUVハードコート層の劣化が原因です。まずはプロも使用するような実績のあるクリーナーで、外側を本格的にメンテナンスするだけでも、見違えるように綺麗になる可能性があります。

例えば、Amazonで人気の「シュアラスター ゼロリバイブ」は、クリーナーとUVカットのトリプルコーティングが一度にできるため、初心者でも手軽に施工できます。まずはこういった市販品で外側の黄ばみを完全に除去し、それでも内側の曇りが気になるかを確認するのが、失敗しないための賢明なステップです。

「シュアラスター ゼロリバイブ」を見てみる↓

内側曇りを除去するにはどうしたらいい?

愛車のヘッドライトの内側に曇りや汚れを発見したとき、その状態によって取るべき対策は異なります。

慌てて高価な修理や交換を検討する前に、まずは曇りの原因と程度を冷静に見極め、適切なステップを踏むことが重要です。

対処法は大きく分けて3つの段階で考えましょう。

ステップ1:自然乾燥と経過観察(軽度の結露)

雨の日の後や洗車後の一時的な結露であれば、特別なことをしなくても自然に解消される場合があります。

これはヘッドライトの通気機能が正常に働いている証拠でもあります。

天気の良い日に数時間車を走らせて走行風を当てたり、日当たりの良い場所に駐車してボンネットを開け、エンジンルームの熱がヘッドライトユニットに伝わるようにしたりすると、内部の湿気が効率的に蒸発して曇りが消えることがあります。

数日経っても曇りが全く引かない、あるいは水滴が残る場合は、次のステップに進む必要があります。

ステップ2:分解不要のDIYクリーニング(軽度のホコリ)

自然乾燥しても消えない、レンズ内面にうっすらと積もったホコリのような汚れの場合、次に詳しく紹介する「磁石を使ったクリーニング方法」を試す価値はあります。

これはヘッドライトを分解せずに内部を物理的に拭くことができる、唯一の現実的なDIY手段です。

ただし、あくまで表面に付着した軽い汚れにしか効果がなく、水垢や焼き付きには無力であることを理解しておく必要があります。

ステップ3:専門業者への依頼(重度の汚れ・水垢・焼け)

レンズ内面に水垢が輪ジミのようになっている、バルブ周辺が茶色く焼けている、といった場合は、残念ながらDIYでの対処は不可能です。

これらの化学的に固着、あるいは変質してしまった汚れを根本から除去するには、前述の専門技術である「殻割り」による分解クリーニングが必須となります。

これは非常に専門性が高く、リスクも伴う作業ですので、豊富な経験と実績を持つ信頼できる専門業者に診断を依頼し、見積もりを取るのが最も確実で安全な解決策です。

これまでの解説を表にまとめてみました。

| 対処法 | 対象となる症状 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 自然乾燥 | ごく一時的な結露、軽微な曇り | 手間や費用が一切かからない | 根本的な原因解決にはならない、再発の可能性大 |

| DIYクリーニング(磁石など) | 表面に付着した軽いホコリ・チリ | 非常に安価に試すことができる | 効果は極めて限定的、レンズを傷つけるリスクあり |

| 専門業者への依頼(殻割り) | 水垢、焼き付き、カビ、頑固な汚れ全般 | 新品同様の透明度が期待でき、根本的な解決が見込める | 費用が高額になり、信頼できる業者選びが重要 |

内側を磁石で磨く方法は効果がある?

ヘッドライトを分解せずに内側を掃除する方法として、インターネットのDIY情報サイトや動画でしばしば紹介されているのが「強力磁石を使ったクリーニング方法」です。

この方法は、費用をかけずに試せる最後の手段として、限られた条件下では確かに一定の効果が期待できる場合があります。

ただし、この方法の目的は、あくまでレンズ内側に静電気などでうっすらと積もった乾いたホコリやチリを物理的に拭き取ることに限定されます。

結露によって発生した水垢や、バルブの熱による焼き付きといった、化学的に固着してしまった汚れに対しては、残念ながら全く効果がありません。過度な期待は禁物です。

- 強力なネオジム磁石:2個(100円ショップなどで入手できる、できるだけ小型で強力なもの)

- マイクロファイバークロス:1枚(メガネ拭きやスマートフォンの画面クリーナーのような、薄手で柔らかいものが望ましい)

- 脱脂綿や釣り糸など:磁石を布で包む際に使用

- エンジンを停止し、ライトスイッチがOFFになっていることを確認します。

- ヘッドライトユニット裏側で、最も工具なしで簡単に取り外せるバルブ(ウインカーやポジションランプなど、穴が最も大きいものが理想)を探して取り外します。

- マイクロファイバークロスを5cm四方程度にカットし、片方の磁石を脱脂綿などでクッションをつけながらしっかりと包み込み、釣り糸などで解けないように固く縛ります。

- 布で包んだ磁石を、バルブを外した穴からヘッドライト内部に慎重に投入します。この時、誤って奥に落とさないよう細心の注意を払います。

- もう片方の裸の磁石をヘッドライトのレンズ外側からゆっくりと近づけ、内側の磁石を吸着させます。「カチッ」という音と共に吸着するはずです。

- 外側の磁石をゆっくりとスライドさせることで、内側の磁石を自在に動かし、レンズ内面を優しくなでるように拭き上げていきます。

磁石クリーニングの重大な注意点

この方法は手軽に見えますが、いくつかの重大なリスクが伴います。

第一に、内部で磁石が外れてしまうと、ユニットの構造によっては取り出すのが非常に困難になることです。

第二に、無理に動かしたり、内部に硬いゴミがあったりすると、レンズ内面に修復不可能な傷をつけてしまう可能性もあります。

あくまで「完全自己責任」で行う最終手段の一つとして考えてください。

どうしてもヘッドライト黄ばみが取れない場合

市販されている評判の良いヘッドライトクリーナーを使い、説明書の指示通りに、何度も時間をかけて丁寧に磨いたにもかかわらず、全く黄ばみが改善されない。

このような場合、問題の根はあなたがアプローチしている「表面」よりもさらに深い場所にあります。原因は主に2つの深刻な状態が考えられます。

原因1:UVハードコート層を突き抜けた、樹脂本体の劣化

ヘッドライトの表面は、紫外線という名の見えない敵からレンズ本体を守るための透明な保護膜(UVハードコート)で覆われています。

市販のクリーナーの多くは、このコート層の「表面」が劣化した部分をコンパウンド(研磨剤)で薄く削り取るものです。

しかし、長年の過酷な環境により劣化がコート層を完全に突き抜け、その下にあるポリカーボネート樹脂本体にまで達してしまっている場合、表面をいくら磨いても内部で黄変してしまった樹脂には届きません。

この状態を根本から改善するには、専門家が#800→#1500→#3000といった番手のサンドペーパーを使い、古いコート層を完全に剥がしきり、ダメージを受けた樹脂本体の表面を研磨した上で、新しいスチーマーコーティングやウレタンクリア塗装といった手法で新たな保護層を再形成するという、もはや板金塗装に近い大掛かりな作業が必要になります。

原因2:内側の「焼け」や「化学変化による汚れ」が深刻化している

これまで繰り返し述べてきたように、問題がヘッドライトの内側に起因するケースです。

外側を必死に磨いてある程度綺麗になったことで、今まで外側の黄ばみに隠れて気づかなかった内側の黄ばみや曇りが、かえってコントラストで目立つようになった可能性も考えられます。

特に、バルブの熱による「焼け」はポリカーボネート樹脂そのものが分子レベルで変色しているため、物理的に削り取る以外に除去する方法はありません。

また、内部に侵入した排気ガスやオイルミストなどが、熱や紫外線と反応して化学変化を起こし、レンズ内面にフィルム状の頑固な汚れを形成している場合もあります。これらも専門家による分解作業が必須となります。

「どんなに磨いても取れない黄ばみ」は、いわば車のヘッドライトが出している重篤な症状を示すSOSサインです。

表面的な対症療法では決して解決できない段階に来ていると考え、根本的な治療、つまり豊富な知識と経験を持つプロの診断を仰ぐことを強くおすすめします。

市販の簡易的なクリーナーで効果がなかった場合でも、諦めるのはまだ早いかもしれません。

より本格的な「研磨剤(コンパウンド)」と耐久性の高い「ガラス系コーティング剤」がセットになったプロ仕様のキットであれば、劣化したハードコート層を一度リセットし、新品時のような透明度を復活させられる可能性があります。

例えば「KURE(呉工業) LOOX(ルックス) ヘッドライト クリア&プロテクト」は、黄ばみをしっかり落とすクリーナーと、最長2年間効果が持続するとされる硬化ガラス質コーティングがセットになっており、Amazonでも非常に高い評価を得ています。

業者に依頼する前に、一度ご自身で本格的なリペアに挑戦してみる価値は十分にあります。

「KURE LOOX」のセットを見てみる↓

どうしても黄ばみが取れないという方はこちらの記事も参考にしてみてください↓

ヘッドライトの黄ばみ、内側はプロに依頼

- 激落ちくんやマジックリンは使用可能?

- 黄ばみ取り最強の方法は存在する?

- どこで直せる?ヘッドライトは交換すべき?

- ヘッドライト内側磨きはオートバックスでできる?

- オートバックスのヘッドライト内側クリーニング料金

- ヘッドライトの黄ばみ、内側の問題解決まとめ

激落ちくんやマジックリンは使用可能?

ヘッドライトの黄ばみ取りについてインターネットで検索すると、コストをかけずに手軽に試せそうな裏技として、「激落ちくん」や「マジックリン」といった家庭用の掃除用品を使った方法が紹介されていることがあります。

しかし、結論から断言しますと、これらの使用は「百害あって一利なし」であり、絶対に避けるべきです。

愛車のヘッドライトに、修復不可能な致命的ダメージを与えてしまう危険性が極めて高いためです。

激落ちくん(メラミンスポンジ)を使用するリスク

「激落ちくん」に代表されるメラミンスポンジの主成分であるメラミンフォームは、非常に硬い樹脂でできており、そのミクロ構造は極めて細かい研磨剤(工業用で言えば数千番台のサンドペーパー)の塊のようなものです。

これを使ってヘッドライトを擦ると、一見、表面の黄ばんだ層が削り取られて綺麗になったように錯覚しますが、実際にはヘッドライトを守っている最も重要なUVハードコート層をズタズタに削り、破壊しているだけです。

保護膜を完全に失ったポリカーボネート樹脂は無防備な状態となり、その後わずか数ヶ月で以前よりも遥かに酷い黄ばみや、表面が粉を吹いたような白濁を引き起こします。

マジックリン(強力アルカリ性洗剤)の化学的リスク

キッチン周りの油汚れに絶大な効果を発揮する「マジックリン」に代表される強力なアルカリ性洗剤は、ヘッドライトの素材であるポリカーボネート樹脂との相性が最悪です。

ポリカーボネートはアルカリ性の薬品に対して非常に弱い耐性しか持っていません。洗剤の強力な成分が樹脂の分子構造に浸透し、化学反応を起こして素材そのものを内部から破壊(劣化)させてしまいます。

これにより、レンズ表面に無数の細かいひび割れ(ケミカルクラックと呼ばれる)が発生したり、レンズ全体が脆くなって衝撃に弱くなったりする深刻な原因となります。

一度発生したケミカルクラックは、研磨やクリーニングでは決して元に戻りません。

ヘッドライトへの使用は絶対NG!

ヘッドライトのメンテナンスには、必ずカー用品として「ヘッドライト用」と明記された専用のクリーナーやコーティング剤を使用してください。

家庭用の洗剤やスポンジは、その材質や成分が自動車のデリケートなパーツに使用されることを全く想定していません。目先のコストを惜しんだ結果、数十万円の部品交換費用がかかることになりかねません。

ここまで読んでいただければ、家庭用品の流用がいかに危険かお分かりいただけたかと思います。

ヘッドライトのメンテナンスには、デリケートなポリカーボネート素材の特性を理解した上で開発された「専用のクリーナー&コーティング剤」を選ぶことが、失敗を避けるための絶対条件です。

まだ何を使うか迷っている方には、研磨剤でしっかり黄ばみを落とし、その後のコーティングまでがセットになった「リンレイ ウルトラハードクリーナー&コーティング」のようなオールインワンキットがおすすめです。

必要なものがすべて揃っているため、購入後に迷うことなく、正しい手順で安全に作業を進めることができます。

「リンレイ ウルトラハード」を見てみる↓

黄ばみ取り最強の方法は存在する?

「ヘッドライトの黄ばみ取りで、結局のところ最強の方法は何なのか?」これは黄ばみに悩むすべてのドライバーが求める究極の答えですが、残念ながら「誰にでも、どんな状況にも当てはまる唯一絶対の最強の方法」というものは存在しません。

なぜなら、「最強」の定義は、現在のヘッドライトの劣化状態、オーナーが求めるクオリティのレベル、そしてかけられる時間と予算によって大きく異なるからです。

しかし、「持続性」「仕上がりの美しさ」「安全性の確保」という3つの重要な観点から評価すれば、答えは自ずと明確になります。

それは、信頼できる専門業者による、ヘッドライトの状態に合わせた適切な下地処理からの再コーティング、あるいは内側の問題に対する分解クリーニングです。

以下の表は、それぞれの方法の特徴を多角的に比較したものです。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

| 施工方法 | 費用の目安(両側) | 期待される持続性 | 仕上がりのクオリティ | 総合的な評価 |

|---|---|---|---|---|

| DIY(市販クリーナー) | 1,000円~5,000円 | △(約3ヶ月~半年) | △(表面の軽い黄ばみのみ) | 最も手軽だが効果は一時的。対症療法に過ぎない。 |

| 業者(磨き+ガラス系コート) | 15,000円~30,000円 | 〇(約1年~3年) | 〇(高い透明度と光沢が復活) | コストパフォーマンスに優れ、多くのケースで満足できる。 |

| 業者(殻割りクリーニング) | 50,000円~100,000円以上 | ◎(問題の根本解決) | ◎(内側も新品同様に) | 内側の汚れに対する唯一かつ最強の解決策。 |

| ヘッドライト交換 | 60,000円~数十万円 | ◎(部品が新品になる) | ◎(完璧な状態) | 最も確実だが最も高額。最終手段。 |

このように、DIYは手軽さが魅力ですが、その効果は一時的であり、根本的な解決には至りません。一方で、プロによる施工は初期費用こそかかりますが、その後の長期的な美観維持や、夜間走行の安全性を考えれば、結果的に最も賢明で「最強の方法」と言えるでしょう。特に、内側の問題が少しでも疑われる場合は、迷わず専門業者に相談することが唯一の道となります。

どこで直せる?ヘッドライトは交換すべき?

ヘッドライトの内側の問題が発覚し、いよいよプロに依頼することを決めた場合、

その依頼先として考えられる選択肢は主に以下の3つになります。

- 「大手カー用品店」

- 「正規カーディーラー」

- 「独立系の専門施工業者」

それぞれにメリット・デメリット、そして得意とする領域が異なるため、自分の目的や予算、そして何を最優先するかによって最適な場所を選ぶことが後悔しないための鍵となります。

大手カー用品店(オートバックス、イエローハットなど)

全国に店舗があり、アクセスしやすく、料金体系も明朗であるため、最も手軽に相談できる窓口です。

ただし、前述の通り、ほとんどの店舗では内側のクリーニング(殻割り)といった分解整備には対応していません。

主なサービスは外側の黄ばみ除去とコーティングになります。

そのため、内側の問題を相談しても、基本的にはヘッドライトユニット本体の交換を提案されることが一般的です。外側のメンテナンスを依頼するには良い選択肢です。

正規カーディーラー

メーカーの看板を背負っているという絶対的な安心感と、自社製品に関する深い知識が最大のメリットです。

しかし、ディーラーの基本スタンスもまた「修理(リペア)」よりは「部品交換(アッセンブリー交換)」が原則です。

クリーニングで十分対応できる軽微な症状であっても、メーカーとしての品質保証や安全基準の観点から、高額なユニット交換を勧められるケースが多く見られます。

純正部品にこだわり、費用を惜しまない場合には最良の選択肢です。

独立系の専門施工業者

ヘッドライトリペアやカーディテイリングを専門に扱うショップや、高度なカスタムを手掛けるショップなどがこれにあたります。

最大の強みは、カー用品店やディーラーでは対応できない「殻割り」による内側クリーニングや、高度な研磨・再コーティング技術に対応できる専門性です。

費用は状態によりますが、新品への交換よりもはるかに安価に、新品同様の輝きを取り戻せる可能性があります。

ただし、業者によって技術力や使用する材料に大きな差があるため、ウェブサイトの施工実績や口コミなどをしっかり確認し、慎重に業者を選ぶ必要があります。

ヘッドライトを「交換」すべき最終判断基準とは?

クリーニングやリペアではなく、高額でも交換が推奨されるのは、もはや修理では対応できない致命的なダメージがある場合です。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

- レンズ内外に明らかなひび割れ(クラック)があり、そこから浸水している

- 事故や飛来物によってユニット自体が物理的に破損している

- 内部のリフレクター(反射板)のメッキが熱や湿気で剥がれ落ち、光量が著しく不足して車検に通らない

これらの場合は、夜間走行の安全性能に直接関わるため、修理ではなく新品または優良な中古品への交換が最善の選択となります。

自動車部品メーカー大手の小糸製作所のウェブサイトなどでは、ヘッドライトの構造や役割について詳しく解説されており、その重要性が理解できます。(参照:株式会社小糸製作所「ランプの基礎知識」)

ヘッドライト内側磨きはオートバックスでできる?

多くの方が日常的に利用する大手カー用品店のオートバックス。

その手軽さから「ヘッドライトの内側の汚れも、オートバックスに持ち込めば何とかしてくれるのでは?」と期待する方は少なくありません。

しかし、結論から明確に申し上げると、2024年現在、全国の多くのオートバックス店舗では、ヘッドライトの「内側」を磨く、いわゆる殻割り(分解)を伴うクリーニングサービスは、公式なピットメニューとして提供していません。

オートバックスで提供されているヘッドライト関連のサービスは、あくまで「外側」の黄ばみや曇り、細かい傷を除去し、その上から保護コーティングを施工することが目的です。

これらの作業は、ヘッドライトを車体から取り外す必要がなく、専用のポリッシャーとケミカル類を用いて比較的短時間で施工できるため、全国チェーンの標準的なピットサービスとして展開されています。

もし、オートバックスのピットカウンタースタッフに「ヘッドライトの内側が結露で汚れてしまったので綺麗にしてほしい」と具体的に相談した場合、ほとんどのケースで以下のような丁寧ながらも明確な回答が予想されます。

「お客様、大変申し訳ございません。当店のピットサービスでは、安全上の理由からヘッドライト本体の分解作業は行っていないんです。内側の汚れとなりますと、メーカーからの供給部品であるヘッドライトユニット全体を新しいものに交換するという対応になりますね。お見積りをお出ししましょうか?」

これは、殻割りという作業が、単なるクリーニングではなく高度な「分解整備」に該当し、施工後の完全な防水性の保証や、光軸調整の再設定など、多くのリスクと責任を伴うためです。

全国規模で均一なサービス品質を保つ必要があるカー用品店が、標準メニューとして提供するにはハードルが非常に高いのです。

したがって、内側の問題解決を真剣に望む場合は、オートバックスのような量販店ではなく、ヘッドライトリペアを専門技術として掲げる業者を探す必要があります。

オートバックスのヘッドライト内側クリーニング料金

前項で詳しく述べた通り、現状のオートバックスではヘッドライトの内側クリーニングサービスを公式メニューとして提供していないため、当然ながら「内側クリーニングの専用料金」というものは存在しません。

この見出しで情報を探されている方は、おそらく内側の汚れに深く悩み、最も身近な相談先であるオートバックスで解決できないかと考えていることでしょう。その疑問に対する最も正確で誠実な答えは「現状、オートバックスでは対応不可であり、料金設定もない」となります。

ただし、ご自身の車のヘッドライト問題を解決するために、「どの選択肢に、どれくらいの費用がかかるのか」という全体像を把握しておくことは非常に重要です。

以下の表は、依頼先ごとの対応内容と、一般的な料金相場を比較したものです。

ご自身の状況と照らし合わせ、最適な選択をするための判断材料としてご活用ください。

| 依頼先 | 対応内容(目的) | 料金目安(両側) | メリット・デメリット |

|---|---|---|---|

| オートバックス | 【外側】の黄ばみ除去・コーティング | 約3,300円 ~ 8,000円 | 手軽で安いが、内側の問題は解決しない。 |

| 専門の施工業者 | 【内側】の分解クリーニング(殻割り) | 約50,000円 ~ 100,000円 | 根本解決できるが、業者選びが難しく高額。 |

| ディーラー・カー用品店 | ヘッドライト【ユニット交換】 | 約60,000円 ~ 300,000円以上 | 最も確実で新品になるが、最も高額な選択肢。 |

このように、内側の問題を根本的に解決するには、外側のクリーニングとは比較にならないほどの費用と、信頼できる業者を探す手間がかかることがお分かりいただけるでしょう。

だからこそ、数十万円の出費となる安易な「交換」を選択する前に、高い技術力を持つ専門業者への「分解クリーニング」依頼を一度検討してみる価値があるのです。

まとめ:ヘッドライトの黄ばみ、内側の問題解決

この記事では、多くのドライバーを悩ませるヘッドライトの内側の黄ばみや曇りについて、その発生メカニズムから具体的な対処法、そしてプロへの依頼先選びまでを多角的に詳しく解説しました。

最後に、あなたの愛車の輝きを取り戻すための重要なポイントを、リスト形式で改めて振り返ります。

- ヘッドライト内側の黄ばみや曇りは結露による水垢やバルブの熱による焼けが主な原因

- 外側をどんなに磨いても取れない黄ばみは内側の劣化を疑うべき重要なサイン

- 内側の曇りは経年によるシーリング材の劣化や通気口の詰まりから慢性的に発生する

- DIYでの殻割り(分解)は部品破損や浸水のリスクが非常に高く専門家以外には非推奨

- 乾いたホコリの除去であれば自己責任のもとで磁石を使ったクリーニングが試せる可能性がある

- 内側に固着した水垢や熱による「焼け」はDIYでは絶対に除去不可能

- 家庭用の激落ちくんやマジックリンの使用はUVコートや樹脂を破壊するため絶対にNG

- 最強の解決策は状態や予算によるが長期的な視点ではプロの施工が最も確実

- 一般的なカー用品店やディーラーでは基本的に内側クリーニングは行っておらずユニット交換での対応となる

- したがってオートバックスに内側クリーニングの専用メニューと料金は存在しない

- 内側の問題を根本から解決したい場合はヘッドライトリペア専門業者を探す必要がある

- 専門業者による殻割りクリーニングは高額だが新品への交換よりは安価な場合が多い

- レンズ内外に深刻なひび割れがある場合や光量不足で車検に通らない場合は交換が最善の選択

- 雨天後のごく一時的な結露はヘッドライトの正常な呼吸作用であり自然乾燥で消えることもある

- 内側の問題を放置するとリフレクターのメッキ剥がれなど他の部品にも悪影響を及ぼす可能性がある

ヘッドライト内側の黄ばみは、外側とは異なり、主に結露、バルブの熱、内部への汚れの侵入が原因です。

このため、外側を磨いても綺麗になりません。

DIYでの分解(殻割り)はレンズ破損や浸水のリスクが非常に高く、激落ちくんや家庭用洗剤の使用は素材を傷めるため絶対に避けるべきです。

カー用品店では内側の清掃は基本的に行っておらず、ユニット交換を勧められることがほとんどです。

根本的に解決するには、費用はかかりますが、ヘッドライトリペア専門業者へ相談することが最も確実な方法です。

smart-info

smart-info